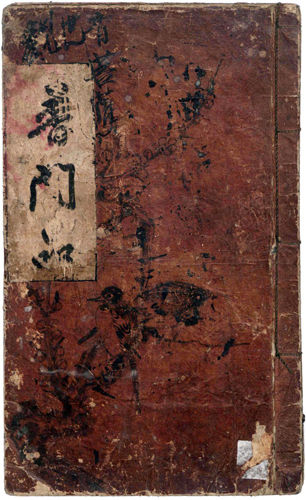

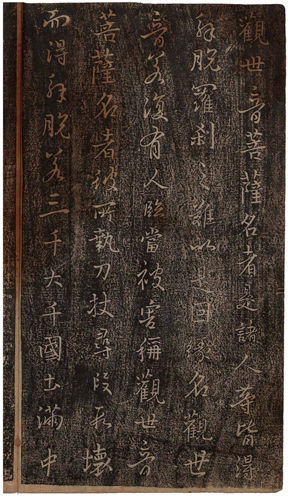

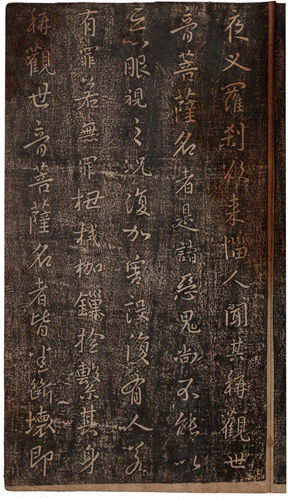

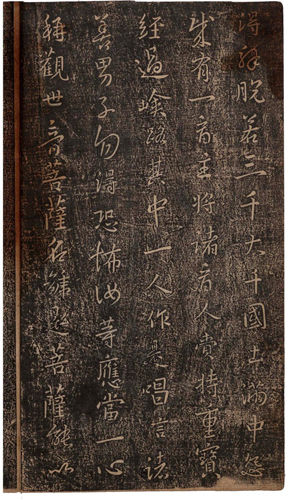

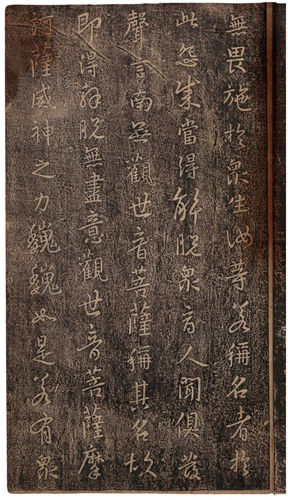

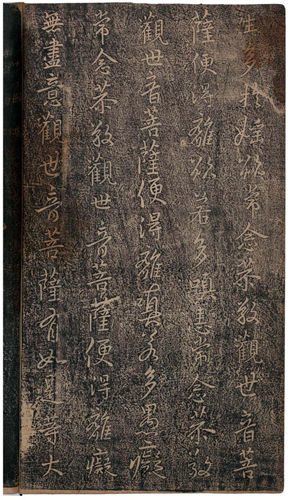

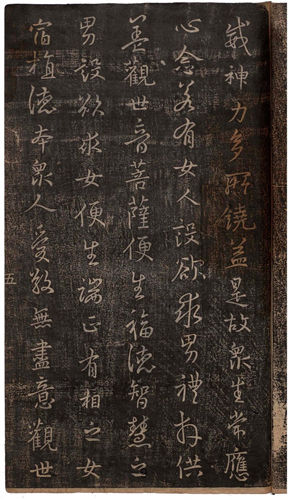

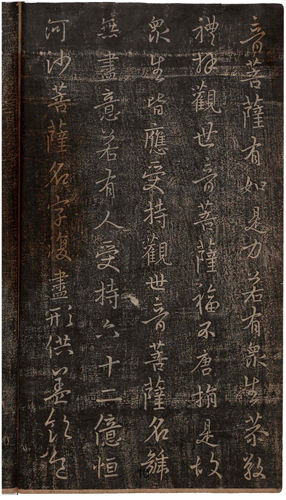

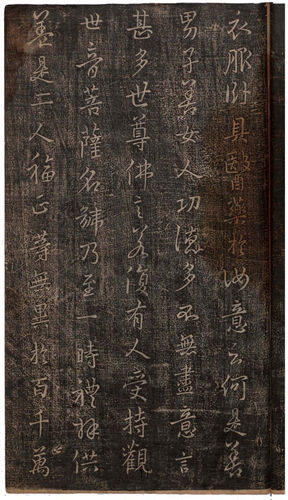

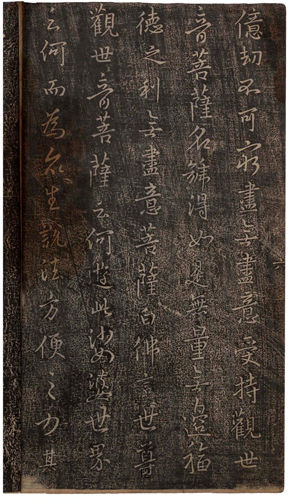

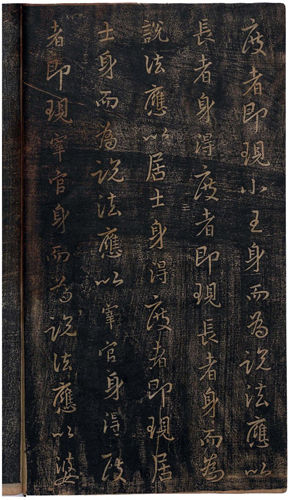

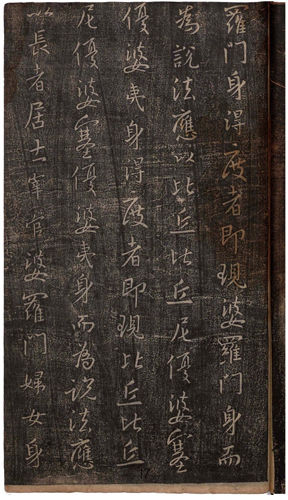

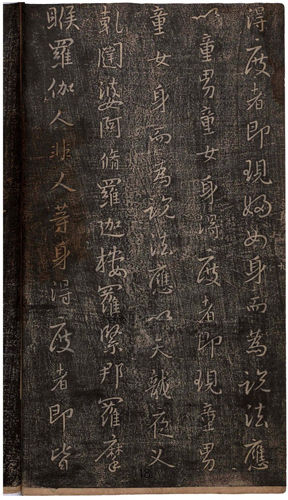

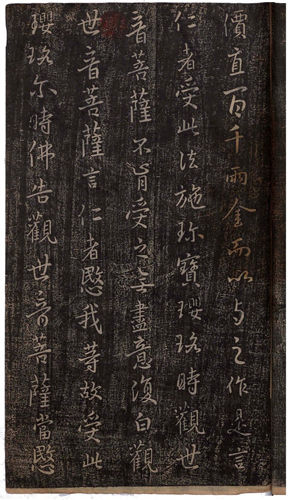

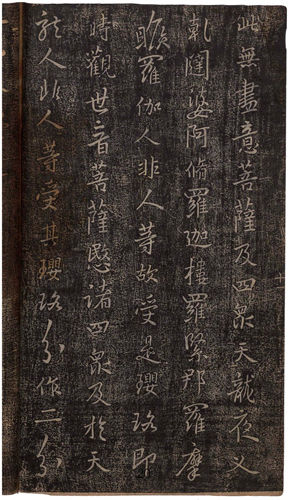

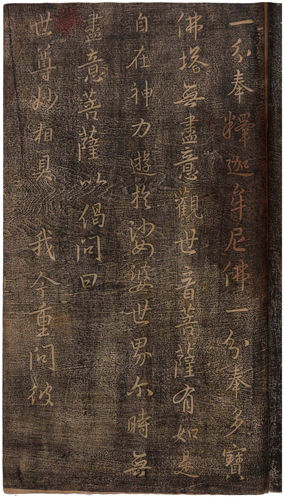

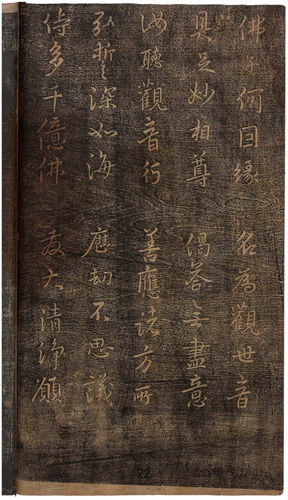

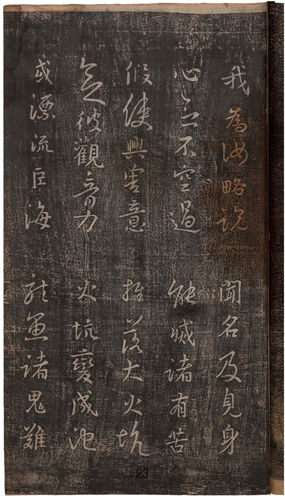

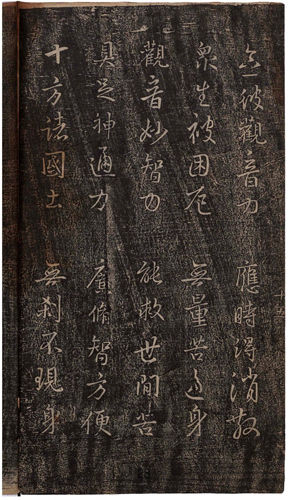

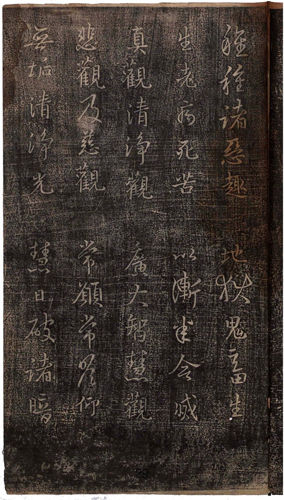

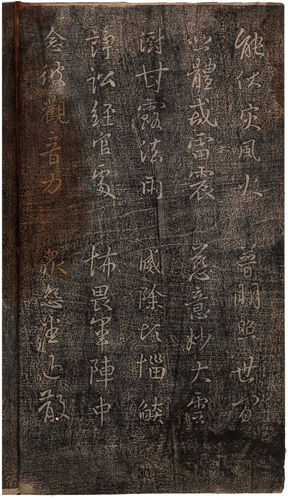

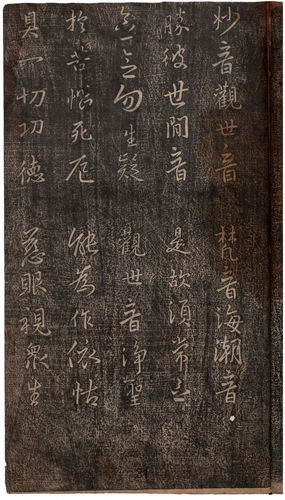

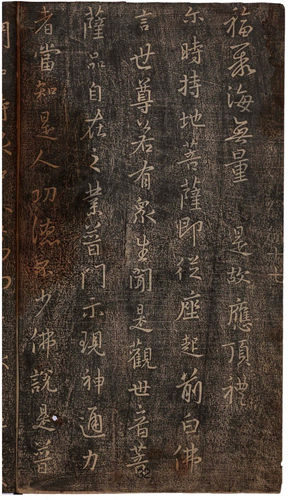

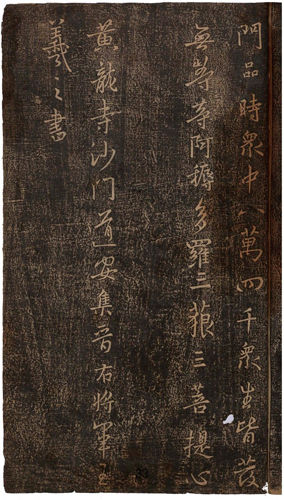

集王羲之书《普门品》

文/把酒临风8

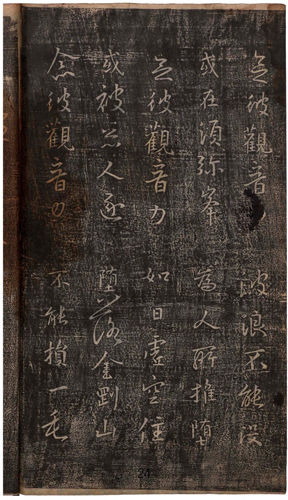

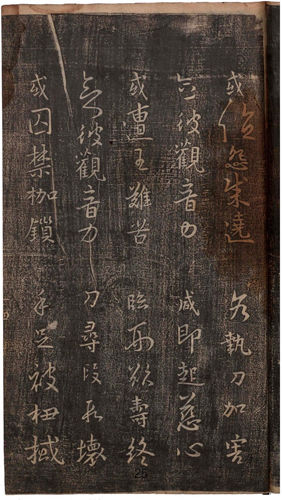

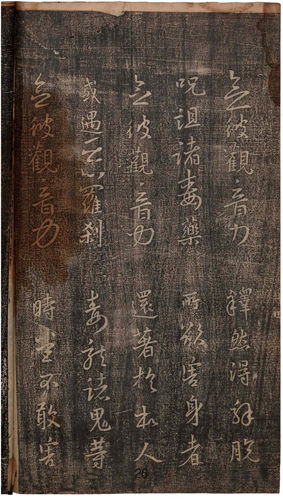

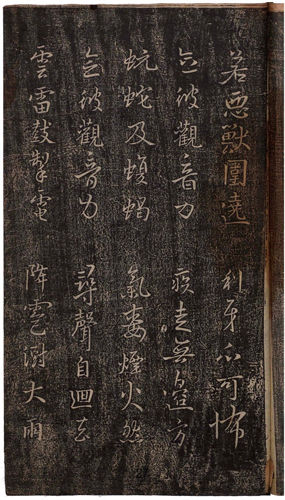

《妙法莲华经观世音菩萨普门品》主要宣说观世音菩萨的普门示现。长行叙述无尽意菩萨与佛的两番问答。初次问答观世音菩萨得名因缘。二次问答观世音菩萨为众生说法的方便。末段特别赞叹观世音菩萨的弘大誓愿与神奇力量,并劝众生忆念归敬观世音(《添品法华经》在偈文前,更有庄严幢菩萨问无尽意菩萨,佛子以何因缘名观世音,无尽意菩萨便遍观观世音菩萨过去愿海,告庄严幢而说偈言等文,与偈文“具足妙相尊,偈答无尽意”语气不合,通行本已删去)。颂文之后,以持地菩萨称赞闻持本品功德作结。此为王羲之集字旧拓本。

《妙法莲华经观世音菩萨普门品》原文:

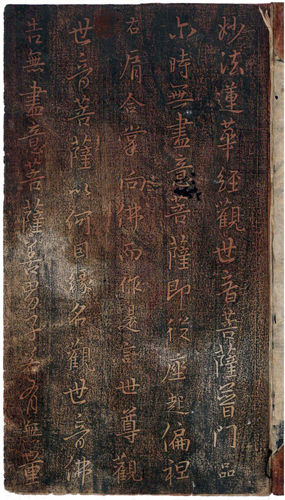

妙法莲华经观世音菩萨普门品(敦煌写本)尔时无尽意菩萨,即从座起,偏袒右肩,合掌向佛,而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”

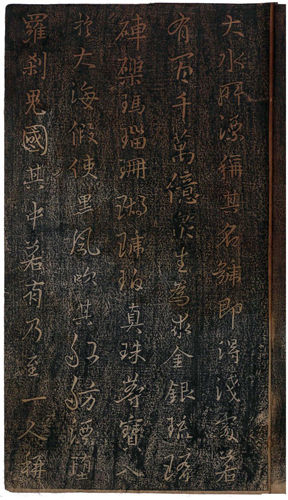

佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨,即时观其音声,皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得浅处;若有百千万亿众生,为求金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、真珠等宝,入于大海,假使黑风吹其船舫,漂堕罗刹鬼国,其中若有乃至一人,称观世音菩萨名者,是诸人等,皆得解脱罗刹之难。以是因缘,名观世音。若复有人,临当被害,称观世音菩萨名者,彼所执刀杖,寻段段坏,而得解脱。若三千大千国土,满中夜叉、罗刹,欲来恼人,闻其称观世音菩萨名者,是诸恶鬼,尚不能以恶眼视之,况复加害;设复有人,若有罪、若无罪,杻械枷锁,检系其身,称观世音菩萨名者,皆悉断坏,即得解脱;若三千大千国土,满中怨贼,有一商主,将诸商人,赍持重宝,经过险路,其中一人,作是唱言:“诸善男子,勿得恐怖,汝等应当一心称观世音菩萨名号,是菩萨能以无畏施于众生,汝等若称名者,于此怨贼,当得解脱。”众商人闻,俱发声言:“南无观世音菩萨”。称其名故,即得解脱。无尽意,观世音菩萨摩诃萨,威神之力,巍巍如是。若有众生多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,便得离欲;若多嗔恚,常念恭敬观世音菩萨,便得离嗔;若多愚痴,常念恭敬观世音菩萨,便得离痴。无尽意,观世音菩萨有如是等大威神力,多所饶益,是故众生常应心念。若有女人,设欲求男,礼拜供养观世音菩萨,便生福德智慧之男;设欲求女,便生端正有相之女,宿植德本,众人爱敬。无尽意,观世音菩萨有如是力。若有众生恭敬礼拜观世音菩萨,福不唐捐。是故众生,皆应受持观世音菩萨名号。无尽意,若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名字,复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药,于汝意云何?是善男子、善女人,功德多不?

无尽意言:“甚多世尊。”

佛言:“若复有人受持观世音菩萨名号,乃至一时礼拜供养,是二人福,正等无异,于百千万亿劫,不可穷尽。无尽意,受持观世音菩萨名号,得如是无量无边福德之利。”

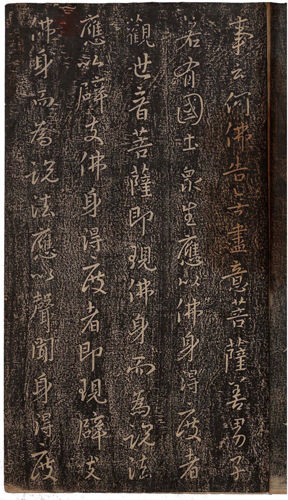

无尽意菩萨白佛言:“世尊,观世音菩萨云何游此娑婆世界?云何而为众生说法?方便之力,其事云何?”

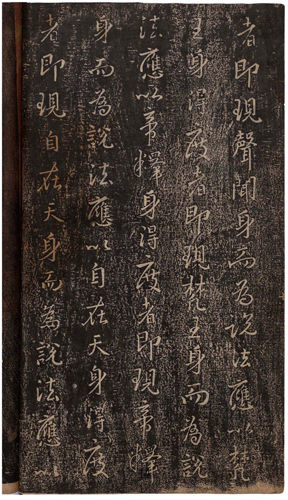

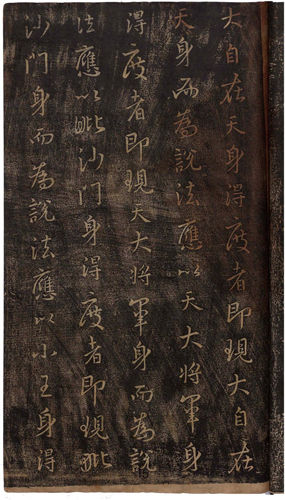

佛告无尽意菩萨:“善男子,若有国土众生,应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法;应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法;应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法;应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法;应以帝释身得度者,即现帝释身而为说法;应以自在天身得度者,即现自在天身而为说法;应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法;应以天大将军身得度者,即现天大将军身而为说法;应以毗沙门身得度者,即现毗沙门身而为说法;应以小王身得度者,即现小王身而为说法;应以长者身得度者,即现长者身而为说法;应以居士身得度者,即现居士身而为说法;应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法;应以婆罗门身得度者,即现婆罗门身而为说法;应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者,即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法;应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者,即现妇女身而为说法;应以童男、童女身得度者,即现童男、童女身而为说法;应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者,即皆现之而为说法。应以执金刚身得度者,即现执金刚身而为说法;无尽意,是观世音菩萨成就如是功德,以种种形游诸国土,度脱众生,是故汝等,应当一心供养观世音菩萨。是观世音菩萨摩诃萨,于怖畏急难之中,能施无畏,是故此娑婆世界,皆号之为施无畏者。”

无尽意菩萨白佛言:“世尊,我今当供养观世音菩萨。”即解颈众宝珠璎珞,价值百千两金,而以与之。作是言:“仁者受此法施珍宝璎珞。”

时观世音菩萨,不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言:“仁者,悯我等故,受此璎珞。”

尔时佛告观世音菩萨:“当悯此无尽意菩萨及四众、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等故,受是璎珞。“即时,观世音菩萨悯诸四众,及于天龙、人非人等。受其璎珞。分作二分。一分奉释迦牟尼佛,一分奉多宝佛塔。

无尽意。观世音菩萨,有如是自在神力,游于娑婆世界。”

尔时,无尽意菩萨以偈问曰:

世尊妙相具,我今重问彼,佛子何因缘,名为观世音?

具足妙相尊,偈答无尽意。汝听观音行,善应诸方所,

弘誓深如海,历劫不思议,侍多千亿佛,发大清净愿。

我为汝略说,闻名及见身,心念不空过,能灭诸有苦。

假使兴害意,推落大火坑,念彼观音力,火坑变成池。

或漂流巨海,龙鱼诸鬼难,念彼观音力,波浪不能没。

或在须弥峰,为人所推堕,念彼观音力,如日虚空住。

或被恶人逐,堕落金刚山,念彼观音力,不能损一毛。

或值怨贼绕,各执刀加害,念彼观音力,咸即起慈心。

或遭王难苦,临刑欲寿终,念彼观音力,刀寻段段坏。

或囚禁枷锁,手足被杻械,念彼观音力,释然得解脱。

咒诅诸毒药,所欲害身者,念彼观音力,还著于本人。

或遇恶罗刹,毒龙诸鬼等,念彼观音力,时悉不敢害。

若恶兽围绕,利牙爪可怖,念彼观音力,疾走无边方。

蚖蛇及蝮蝎,气毒烟火然,念彼观音力,寻声自回去。

云雷鼓掣电,降雹澍大雨,念彼观音力,应时得消散。

众生被困厄,无量苦逼身,观音妙智力,能救世间苦。

具足神通力,广修智方便,十方诸国土,无刹不现身。

种种诸恶趣,地狱鬼畜生,生老病死苦,以渐悉令灭。

真观清净观,广大智慧观,悲观及慈观,常愿常瞻仰。

无垢清净光,慧日破诸暗,能伏灾风火,普明照世间。

悲体戒雷震,慈意妙大云,澍甘露法雨,灭除烦恼焰。

诤讼经官处,怖畏军阵中,念彼观音力,众怨悉退散。

妙音观世音,梵音海潮音,胜彼世间音,是故须常念。

念念勿生疑,观世音净圣,于苦恼死厄,能为作依怙。

具一切功德,慈眼视众生,福聚海无量,是故应顶礼。

尔时持地菩萨即从座起,前白佛言:“世尊,若有众生闻是观世音菩萨品,自在之业,普门示现神通力者,当知是人功德不少。”

佛说是普门品时,众中八万四千众生,皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

《妙法莲华经观世音菩萨普门品》释义(宣化上人讲述):

这一品名叫做普门品,有很多的意思。现在先讲这个“药珠”。因为“药珠”,所以说“普门品”。

什么叫‘药’呢?‘药’就是药王树;什么叫‘珠’呢?‘珠’就是如意珠。什么又叫药王树?这是在很久很久以前,有一个人到山上去砍柴,砍回来的柴,就担到街市去卖,遇到一位医生,医生看到他这一担柴里面放光,于是就把他这担柴买回去。到家里把柴打开来一看,里面有一棵药王树。这医生得到药王树后,无论任何疾病,只用这棵树在病人身上轻轻一敲,或者轻轻一打,无论什么病就完全好了,救了不少人。就因为这样,所以叫‘药王树’。

‘珠’,就是如意宝珠。什么叫做如意宝珠?如意,就是遂心如意,也就是令你欢喜、满意。满足你的要求,成全你的欲望。你想要吃好东西,如意珠就现出好的东西来,不用你去买。你想要穿好的衣服,只要你对这如意珠想一想:‘我要一件最美丽、人间最稀有的衣服。’这时如意宝珠就现出你所欢喜穿的衣服。甚至你想要房屋,它也可以现出来。你想:‘晚间我想住一间最豪华的房间。’这宝珠就现出房子,这一夜住宿以后,第二天房子也自动回到如意珠里去。你想吃东西,如意珠所现出的东西,既不会多也不会少,恰到好处。你穿衣服,也不必预备衣架子,只要把衣服脱下,它就自动回到如意珠里去,所以叫‘如意’。如意珠有多大呢?是很小的一粒珠,可以随时带在身上,又不重、又不占地方,所以叫如意珠,遂心如意,妙到极点。总而言之叫‘如意珠’。观世音菩萨普门品也就等于这棵药王树,这颗如意珠,能遂心满愿。只要你能诵念普门品,所求的事情,就能满愿。但可不是今天念,明天就有功效。必须先打一个稳固的基础,如造楼房要先打好地基,地基打不好,楼房也就没有法子建造了。‘普门品’虽然好像药王树和如意珠这么灵感,这么不可思议,可是你要先念普门品,天天念,念得观世音菩萨他认为你合格了,认为你有这个诚心了,然后你就所求如意,遂心满愿。不是说平时也没有念过,到时候就想求感应,即刻便有灵感。那一定要你平时用功修行,到时候‘普门品’就好像药王树、如意珠,有不可思议的微妙,不过首先要自己去念。

有人说:‘佛教里面有太多东西要学了!又念楞严咒,又念大悲咒,现在讲“普门品”又要念普门品。这么多功课,我们那有这么多时间呢?’你不需很多时间,只要每天少睡一个钟头、少讲一点闲话,这些工作都可以做到的。如果你不想遂心满愿,说我无所愿求,我没有贪心、嗔心,也没有痴心,那你根本就不需要念,那就没话可讲了。要是你觉得将来或者会遇到什么事情,想求观世音菩萨或者佛帮忙,那你就应该多学一点佛法。佛法犹如大海,你连一滴都未喝就嫌多了,那将来这大海的水一定喝不完的。不过,只要尽你的力量,需要多少就饮多少,佛法是取之不尽,用之不竭的。所以应尽你的力量来运用佛法。

因为‘药珠’的意思,所以要说这普门品。还有一个意思,叫‘显密’。‘显’,就是明显;‘密’,就是秘密。这缘起你诵观世音菩萨普门品,有的时候,得到明显的感应;有的时候,得到秘密的感应。明显的感应,就是人人能看见、人人都懂得。譬如观世音菩萨救护众生,在普门品上说:‘设入大火,火不能烧。’楞严经上观世音菩萨述耳根圆通时也说:‘火不能烧,性火真空,性空真火。’譬如,你正坐在房里,一心一意念观音菩萨,而无意中著了火,这时只要你能诚心念观音菩萨,那么纵使邻居的房子烧了,你的房子也不会烧的。但这要无意中的而不是故意。如果你故意去点一把火试试看,我的房子会烧吗?那是必定会烧的!为什么呢?因为你根本想试验观世音菩萨,就因为你信不真切,所以才要试一试。就好像有个人有一位朋友,想知道这位朋友对我是否有真心,是不是个‘拾金不昧’的好人。于是等我这位朋友来了,便故意把五百块钱放在地下。我不必看著他,他要是个好人,就不会把钱拿走。为什么你要试验你的朋友?就因为你对这朋友没有真正的认识,不知道他是不是一个真正的好人,所以才去试验他。观世音菩萨在经上说的:‘设入大火,火不能烧。’你若对这点没有信心,观世音菩萨也不会来管你这么多闲事。你想自杀去跳海说:‘我跳进大海中,看看是否得到浅处?’假如你以试验来推测观世音菩萨这种神通妙用,这表示你对菩萨没有信心。你若对菩萨没信心,他可是不愿意多管闲事的。你说:‘我不试验怎能知道究竟是真的或是假的?’你知道是真的又怎样?你不知道是真的又怎样?你知道了一天还是要吃饭、穿衣服,才能活著,那你又何必多此一举呢?

《妙法莲华经观世音菩萨普门品》释义(宝静法师讲述):

妙法莲华经,是一经的总题。观世音菩萨普门品,是一品之别目。姚秦三藏法师鸠摩罗什译,是译题。先讲总题,次释别目,再讲译题。现所讲经,是微妙之法,难遭难遇,不轻容易听到的。诸位很踊跃的来听,这是很好的,但听时,无论懂与不懂,都应当恭敬寂静,诚意的听。懂固然得到妙法的益处,即是不懂,亦只要具至诚恭敬心,亦可得莫大之利益。因听经功德不可量故,所以大家要发慈悲心、殷重心,于寂静中听经,必能领受其中妙道,而津津有味。否则,就领会不到了!普门品,虽是法华经中之一品,然可代表全经,因皆是不可思议的妙法故。法华经共有七卷二十八品,观世音普门品,是第二十五品,既非全经,何以此品单行呢?因有非常灵感故。当初晋末北凉沮渠蒙逊病笃,医药罔效,昙无谶尊者谓此是业障病,必念法华经的普门品,即可痊愈。蒙逊依之持诵,未数日,其病果瘥。因此单行流通,而各处讲解甚多。因观世音菩萨是大慈大悲,救苦救难,广大灵感,与我娑婆世界的众生,缘深缘熟故,无人不知晓,无人不恭敬的。并且有许多人,感到广大之灵验,所以今天听众异常踊跃,连袂而来。又本林因二月十九观音诞期将届,请讲普门品,诚为应时应机之教,有体有用有事有理之法。

既欲讲经,必先释题。兹先讲"妙法莲华经"五字,妙法莲华经,以法喻立题。佛经有七种立题,所谓单三复三具足一。单三者:(一)单人,如佛说阿弥陀经。(二)单法,如涅盘经、般若经。(三)单喻,如梵网经、璎珞经。复三者:(一)人法,如地藏菩萨本愿经。(二)人喻,如如来师子吼经。(三)法喻,如妙法莲华经。具足一者:如大方广佛华严经。本经属法喻立题,妙法是法,莲华是喻。因妙法难解,借莲华为喻。妙法者,其法妙不可言。法是什么呢?所谓山河大地,世界国土,依正果报,世出世法,色法心法,虽万象森严,然要言之,不外佛法、心法、众生法三种。这三种法,原无差别,故称妙法。何以无差别呢?请先明我人之心在哪里。常人不明,恒将胸腔内的心,指为吾人之心,其实这是五脏之心,非真心呀!因这种心,是肉团心,又是集起心、分别心、妄想心。一旦死后腐化,就不能思量分别,是缘虑心故,不是我人的真心。须知我人的真心,是遍虚空,包法界。楞严所谓十方虚空,在我心内,如同片云点太清。试看一切万法,皆从心生,所谓心生则种种法生,心灭则种种法灭,上至四圣,下至天堂地狱,皆从心所有,可知心外无法,心即是万法之本体。如明白了这个道理,则心悟妙理虚空小,故心法甚妙,叫做妙法。又须知心中恶念起,即仅一念生灭,已是变成地狱、饿鬼、畜生三恶道之因。一善念生,便生天人阿修罗三善道。念空,便成二乘。念慈悲平等,即成佛菩萨。所谓十方世界,都从心有。以心具十法界故,事理不二故,理具事造皆在一心故,所以佛界众生界,均在心内,包罗万象,有不可思议之妙。若用分别心即非,所谓举心即错,动念即乖,思不到,寻不着,如能识得此心,大地无寸土。如今天这样盛大的讲经法会,其始也是因为林内主持人的心一动,就有了这么大的法会。又如飞机轮船火车,一切万物,何尝不皆由心生而有呢?这便可证明心力不可思议,心包太虚,量周沙界。故释迦弥陀,皆我心造;三乘圣人,亦我心造;六道众生,亦莫不皆然。所以众生,是十方诸佛心内的众生;十方诸佛,是众生心内的诸佛。观音,是众生心内的观音;众生,是观音心内的众生。所谓是心是佛,是心作佛;是心是菩萨,是心作菩萨。只要有修有作,皆可成佛成菩萨了,故曰心妙。若迷昧本心,便为天、人、阿修罗、地狱、鬼、畜生六道众生。所谓心具地狱,心造地狱,心具天堂,心造天堂,鬼畜等亦莫不皆然。天堂地狱,既皆由自心造作,故曰心法妙。众生身口意三业,无非烦恼作业,以致受生死轮回之果报。然烦恼本空,即是了因佛性。烦恼原是智慧,因错用其心,将智慧翻作烦恼。智慧从何而来?烦恼之体,即是智慧,不须外求。身口意可造十恶,亦可做十善。楞严所谓生死轮回,安乐妙常,唯此六根,更无他物。吾人本性,本是不生不灭,但以虚妄因缘和合而生,因缘别离虚妄而灭。是知从缘而生,即是不生;从缘而灭,即是不灭。故作业原是解脱,生灭即是法身。故释迦牟尼佛,最初成道时,即云:"奇哉,奇哉!一切众生,皆有如来智慧德相,但由妄想执着而不证得。"是知众生心中具佛三德,故曰众生法妙。心法众生法既妙,则五住究竟、二死永亡之佛更妙。众生是佛心中的众生,山河大地,森罗万象,无一不是佛心中的物,无有差别,故曰佛法妙。心佛及众生,是三无差别。无差别法是妙法;此妙法人人本具,各各不无。本经普门即是无差别之妙法。是法非思量分别所能解,起分别妄想便非是妙,即妙成粗。如念佛念观音,念得一心不乱,无思量分别,即是妙。能超凡见,不着有;能脱圣解,不着空。超情离见即妙法,若是着有着空,落于凡情妄缘,即妙成粗。若无所住而生其心,离过绝非是妙法。有所住而生其心,即妙法是粗法。一切众生,皆有佛性,佛性即妙法,故人人皆有妙法,人人皆可成佛。十方三世诸佛证此无差别之妙法而成佛;众生迷昧,错用此无差别之妙法,而妄起分别思量,即妙为粗,成苦恼众生。因惑作业,由业感生死。如凡夫的心,一切着有,计人我相,因致妙而不妙。罗汉虽了生死,但着于空,抱消极而不度生,虽证罗汉,还是粗而不妙。权乘菩萨,着二边,或但中,仍非究竟,还是粗隔于妙。惟佛不着空有二边但中,离过绝非,超情离见,证妙法而无遗,是为真妙。今以喻明之:众生具妙法而不相应,如在矿之金。诸佛证妙法而相应,如出矿之金。金虽有在矿出矿之别,然其体本不二。所以云:"但尽妄缘,即如如佛。一念回光,便同本得。"只要众生把凡情放下,别无圣解,在佛不增,在凡不减,在生不垢,在佛不净,在佛不生,在生不灭,一念返照,当体便是。但现前妄想执着,而未证得。仅具本有之妙法佛性,故名理即佛。各位来此听经,能明白心即佛,圆具妙法,名名字即佛。然虽知具妙法,若不真修,不能成佛,犹金不锻炼,不能成纯粹之黄金。我们今天能万缘放下,一念不挂,老实念佛听经,清爽历明,能所双泯,如是一心用功修行,虽未见到妙法,而能降伏烦恼,名观行即佛。倘念佛念观音,都摄六根,净念相继,内忘六根,外忘六尘,内忘身心,外忘世界,迥脱根尘,灵光独耀,此即自性观音相似现出,此即所谓妙法。到那时视而不见,听而不闻,食而不知其味,无人相、无我相,能所双忘,用功到此地步,六根清净,见思脱落,名相似即佛。到破根本无明,亲证妙法,禅名亲见本来面目,天台名圆证三谛,净土名理一心不乱,不动自性,转识成智,智即妙法。众生转智成识,妙而不妙;佛转识成智,亲见本来面目,不妙而妙。亲见自性观音,见到亲生爷娘,即证妙法。到此地步,能分身百界成佛,名分证即佛。虽确证到妙法佛性,但未究竟,必须到五住究竟,二死永亡,见思尘沙无明烦恼皆究竟清净,分段变易生死皆究竟了脱,业尽情空,而得真解脱。如释迦究竟彻证此妙法,名究竟即佛。此以妙法显六即佛。吾人对于一切事物,都思量分别。思量是七识作用,分别是六识作用。一起思量分别,便落意识窝里,隐覆心性妙宝,此即生死根本。如能不起恒审思量,不起随念计度分别,则无所住,不住有分别,不住空计度,二边不住,中道不安,即显妙法。到此无住生心,分别亦非意识矣!即以寝食言,虽极微极易之事,亦无不是妙法。所谓:头头是道,左右逢源。昔庞居士家财富有,为办道故,将财宝尽丢汉阳江中,愿甘贫苦,使女编竹,使子耕田以为生。一日,互相谈道,庞居士云:"用功不易,证妙法难!难!难!难!十斛芝麻树上摊。"因贪吃好穿,恩爱习气,分别妄念,无始以来,已成习惯。虽明知都是空,然事实上,万不肯空,烦妄放不下。妄惑之路太熟,不易生;念佛参禅修观,欲证妙法,是生路,不易熟。修行诚难诚难!其妻庞婆云:"易!易!易!百草头上祖师意,拈来无不是。"翠竹黄花,无非般若。苏东坡所谓溪声尽是广长舌,山色无非清净身,地水火风,根尘识界,无非妙法。凡情妄缘,其性本空,即粗是妙,无权不实,妙性天然,本来如是,故云易也。其女灵昭女,异常聪慧,乃云:"也不难,也不易,饥来吃饭疲来睡。"行住坐卧,无非妙法,不过吾人吃睡,都不成样罢!试思吃饭时,常起妄想,去分别菜之好丑、味之甘苦。于是好则贪而多吃,丑则厌而少吃,这即是即妙成粗法。如能一心不乱,尽管往下吃,蓦直食饭,不起思量分别,所谓终日吃饭,没有咬着一颗米。以无意识作用。故如是吃饭,谓之应供,谓之妙法佛事。吃饭如是,睡觉亦然。睡时颠倒梦想,便非真睡。真睡,要如至人的无梦才是。无颠倒梦想,寤寐一如,即是妙法。昔玉琳国师之师兄,终日睡觉,人以为惰,但他的睡与人不同,寐中寂寂惺惺,惺惺寂寂,其功夫实超过玉琳,所以说睡觉也即是妙法。眠食如是,一切法无不皆然。要言之,是法非思量分别之所能解,谓之妙法。所以不要去分别,不要去思量,一心湛然,阒尔无寄,天台所谓一心三观,净土所谓一心不乱,许尔与妙法,觌面相见。故昔释迦,讲妙法计有八年之久。天台智者,亦须九旬谈妙。若广开起来,横说竖说,穷劫难尽,只好由诸位亲见亲证罢!

莲花不同凡花,借作比喻,以譬妙法。莲花内有莲子,外有莲花,子为果,花为因,花果一起,喻因果同时,不离本觉妙心。莲根藏泥水之中,而莲花则独立泥水之上。泥犹六道之着有,水犹二乘之着空;莲花之独立于泥水之上,即喻妙法超然空有之上,而显非空非有之中道义谛。莲根之不离乎泥水,即喻妙法双照即空即有,而显双照真俗之圆中妙谛,双遮双照,遮照不二。心包六道之有、二乘之空,故能广度六道三乘,此所以喻法之妙也。且莲花与莲子,两不相离,有花必莲,即证因果不二。释迦初成佛时,众生之成佛机缘未熟,不能直谈法华妙法,只好讲权门方便法,如华严、阿含、方等、般若等经,先来善诱劝导。初讲三皈五戒,次说四谛十二因缘,三乘等法,然虽说种种道,其实为佛乘,是名为实施权,即为莲而有花。四十年后,时至机熟,乃在法华会上,方开权显实,三乘同归一佛乘,无粗不妙,即如华开莲现。经云:"若有闻法者,无一不成佛。"又云:"一称南无佛,皆共成佛道。"又花落莲成,喻废权立实。实外无权,妙外无粗,妙法全彰,众生无不是佛,此为法华前十四品之妙法莲华。但世人只知释迦前为悉达太子,十九岁出家,苦行六年,游历五年,到三十岁才成佛。其实释迦于无量劫前,尘点劫前,早已成佛,彻证妙法。然则何以再来成佛呢?为怜悯众生之生死轮回,故非生而现生,非灭而示灭,往来娑婆世界,不知其数。如梵网经云:"我今来此娑婆世界,前后八千番。"此犹约化迹而言,这才是佛的真面目。开迹显本,现身度生,有如千江之水千江月。水月是迹,天月是本,从本垂迹,如为莲故华;开迹显本,如华开莲现;废迹立本,则如花落莲成矣!迹门三喻,本门三喻,无一非喻妙法。妙法玄深,恐大家不易明白,因以莲华为喻。诸有智者,应以莲华之喻,而领悟妙法也。梵语修多罗,此云契经。上契佛道,下契群机,故名之为经。经者常也,千途同归,常住不变。经者法也,所以示我人以法度轨道。经者径也,为吾人修行之径路。经者典也,为教化众生阐扬佛化之定典也,这就是经字的解释。 (一九三六年在南通唐闸居士林讲)

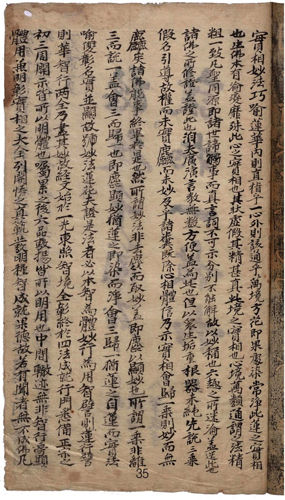

不同版本的《妙法莲华经观世音菩萨普门品》:

具足妙相尊,偈答无尽意。汝听观音行,善应诸方所,

弘誓深如海,历劫不思议,侍多千亿佛,发大清净愿。

我为汝略说,闻名及见身,心念不空过,能灭诸有苦。

假使兴害意,推落大火坑,念彼观音力,火坑变成池。

或漂流巨海,龙鱼诸鬼难,念彼观音力,波浪不能没。

或在须弥峰,为人所推堕,念彼观音力,如日虚空住。

或被恶人逐,堕落金刚山,念彼观音力,不能损一毛。

或值怨贼绕,各执刀加害,念彼观音力,咸即起慈心。

或遭王难苦,临刑欲寿终,念彼观音力,刀寻段段坏。

或囚禁枷锁,手足被杻械,念彼观音力,释然得解脱。

咒诅诸毒药,所欲害身者,念彼观音力,还著于本人。

或遇恶罗刹,毒龙诸鬼等,念彼观音力,时悉不敢害。

若恶兽围绕,利牙爪可怖,念彼观音力,疾走无边方。

蚖蛇及蝮蝎,气毒烟火然,念彼观音力,寻声自回去。

云雷鼓掣电,降雹澍大雨,念彼观音力,应时得消散。

众生被困厄,无量苦逼身,观音妙智力,能救世间苦。

具足神通力,广修智方便,十方诸国土,无刹不现身。

种种诸恶趣,地狱鬼畜生,生老病死苦,以渐悉令灭。

真观清净观,广大智慧观,悲观及慈观,常愿常瞻仰。

无垢清净光,慧日破诸暗,能伏灾风火,普明照世间。

悲体戒雷震,慈意妙大云,澍甘露法雨,灭除烦恼焰。

诤讼经官处,怖畏军阵中,念彼观音力,众怨悉退散。

妙音观世音,梵音海潮音,胜彼世间音,是故须常念。

念念勿生疑,观世音净圣,于苦恼死厄,能为作依怙。

具一切功德,慈眼视众生,福聚海无量,是故应顶礼。

尔时持地菩萨即从座起,前白佛言:“世尊,若有众生闻是观世音菩萨品,自在之业,普门示现神通力者,当知是人功德不少。”

佛说是普门品时,众中八万四千众生,皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

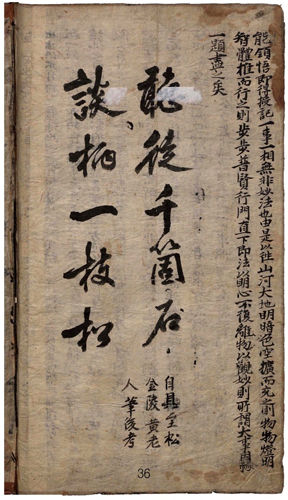

王羲之(303-361,另说303-379、307-365、321-379),东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,中国东晋书法家,有书圣之称。历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。此后历代王氏家族书法人才辈出。东晋升平五年卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。

王羲之出身于名门望族,从曾祖王览与《二十四孝图》中的王祥为同父异母兄弟,王览官至大中大夫,王祥官至太保。从伯父王导官至太尉,父亲王旷官淮南太守。羲之16岁时,被太尉郗鉴相中为“乘龙快婿”。初为秘书郎,后由征西将军庾亮荐为宁远将军,改任江州刺史、右军将军、会稽(今浙江绍兴)内史。因与扬州刺史王述有矛盾,辞官不再出任。王羲之任江州刺史时(345-347),曾置宅于临川郡城东高坡,名曰“新城”(今临川市文昌学校内),宅内挖有生活用井和练习书法用的洗墨池,对此南朝刘宋时期著名文学家、临川内史荀伯子的《临川记》和宋朝文学大家曾巩的《墨池记》均有记述。《墨池记》全文285字,介绍了墨池来历,颂扬了王羲之苦练书法的精神。“文革”期间,墨池遭毁。2002年6月,抚州市政府引进外资500万元,重建洗墨池,恢复旧貌,供游人观赏。

王羲之自幼爱习书法,由父王旷、叔父王廙启蒙。七岁善书,十二岁从父亲枕中窃读前代《笔论》。王旷善行、隶书;王廙擅长书画,王僧虔《论书》曾评:“自过江东,右军之前,惟廙为最,画为晋明帝师,书为右军法。”王羲之从小就受到王氏世家深厚的书学熏陶。

王羲之早年又从卫夫人学书。卫烁,师承钟繇,妙传其法。她给王羲之传授钟繇之法、卫氏数世习书之法以及她自己酿育的书风与法门。《唐人书评》曰:“卫夫人书如插花舞女,低昂美容。又如美女登内画家一丁内书黄庭经台,仙娥弄影,红莲映水,碧沼浮霞。”今人沈尹默分析说:“羲之从卫夫人学书,自然受到她的熏染,一遵钟法,姿媚之习尚,亦由之而成,后来博览秦汉以来篆隶淳古之迹,与卫夫人所传钟法新体有异,因而对于师传有所不满,这和后代书人从帖学入手的,一旦看见碑版,发生了兴趣,便欲改学,这是同样可以理解的事。可以体会到羲之的姿媚风格和变古不尽的地方,是有深厚根源的。”(《二王法书管窥》)

王羲之善于转益多师,当他从卫夫人的书学藩篱中脱出时,他己置身于新的历史层而上。他曾自述这一历史转折:“羲之少学卫夫人书,将谓大能;及渡江北游名山,比见李斯、曹喜等书;又之许下,见钟爵、梁鹄书;又之洛下,见蔡邕《石经》三体书;又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。……遂改本师,仍于众碑学习焉。”从这段话可以看到王羲之不断开拓视野、广闻博取、探源明理的经历和用心。 王羲之志存高远,富于创造。他学钟繇,自能融化。钟书尚翻,真书亦具分势,用笔尚外拓,有飞鸟鶱腾之势,所谓钟家隼尾波。王羲之心仪手追,但易翻为曲,减去分势。用笔尚内抵,不折而用转,所谓右军“一搨瓘直下”。他学张芝也是自出机抒。唐代张怀耿曾在《书断》中指出这一点:“剖析张公之草,而浓纤折衷,乃愧其精熟;损益钟君之隶,虽运用增华,而古雅不逮,至研精体势,则无所不工。”王羲之对张芝草书“剖析”、“折衷”,对钟繇隶书“损益”、“运用”,对这两位书学大师都能“研精体势”。沈尹默称扬道:王羲之不曾在前人脚下盘泥,依样画着葫芦,而是要运用自己的心手,使古人为我服务,不泥于古,不背乎今。他把平生从博览所得秦汉篆隶的各种不同笔法妙用,悉数融入于真行草体中去,遂形成了他那个时代最佳体势,推陈出新,更为后代开辟了新的天地。这是王羲之“兼撮众法,备成一家”因而受人推崇的缘故。

在《王羲之集》中,有一则《临川帖》:“不得临川问,悬心不可言。子嵩之子来,数有使,冀因得问示之。”表达了对临川的牵挂情怀。他在临川“慕张芝,临池学书,池水尽黑”的“墨池”精神,一直鼓舞着临川学子。

其作品真迹无存,传世者均为临摹本。其行书《兰亭集序》、草书《十七帖》、正书《黄庭经》、《乐毅论》最著名。

闂佸搫鍊绘晶妤€顫濋鐐闁挎柧鍕樻禒娑㈡煥濞戞瑧鐓柟骞垮灪閹峰懘寮撮悢鍛婃瘑闁荤姵鍔曠紞濠囥€傞埡浼卞湱鈧綆浜滈崗濠勭磼娴i潧濡虹紒鍙樺嵆瀹曘劌螣閼测晜鎯eΔ鐘靛仜閻忔繈骞夐敓鐘冲剭闁糕剝娲濈粈瀣偣閸パ呭ⅵ闁绘稏鍎甸弫宥呯暆閸愭儳娈查梺鍛婃礀閵囨ḿ绮崒婵勪汗闁瑰灝瀚壕锟�闂佺粯鍔楅幊鎾诲吹椤旇姤浜ゆ繛鎴灻鎶芥偣閸ョ兘妾柛搴嫹