第十五讲 由印度到中国

智眼相牵,盲人得度

从上两讲的学习中,可以得到一个确定的推论:即便前五地的修学都已很圆满,但第六地的智慧更重要。为什么呢?前面颂词已说得很清楚:

如有目者能引导,无量盲人到止境,

如是智慧能摄取,无眼功德趣圣果。

第六地的功德,是有眼目摄众盲的功德。

《金刚经》中有一段话说:

须菩提!若菩萨心住于法,而行布施,如人入暗,即无所见。

一位菩萨在行持布施的过程中,如果缺乏般若智慧的引导,便会执著于事相。一旦执著于事相,便像一位勇士,一脚踏进了千年暗室,什么都看不见了。对于有菩提愿望又缺乏智慧的人,释迦牟尼佛这样形容:“如人入暗,即无所见。”

但如果有般若智慧作引导,释迦牟尼佛有另外一个譬喻:

若菩萨心不住法,而行布施,如人有目,日光明照,见种种色。

如勇士在黑暗中长行,渐渐天亮,太阳升起,便能见到世间所有的色彩,有了辨别的能力。

其名曰龙,广宏我教

有个至关重要的问题:虽然智慧才能引导前面五度的功德顺利推进,但要什么人来说这种智慧呢?只有成就的圣者作说明,大家才放心。《入中论自释》云:

我今唯依龙猛教理所说诸法实性,而正宣说。

之前讲过,“龙猛”译为“龙树”更准确,以后使用时,可以改回“龙树”。

问:如何得知龙猛菩萨无倒解释经义?答:由教证知。如《楞伽经》云:“南方碑达国,有吉祥比丘,其名呼曰龙,能破有无边。于世弘我教,善说无上乘,证得欢喜地,往生极乐国。”

“碑达”在佛经原文中的音译是“布达”。“布达”翻译到汉地和藏区有不同的说法。翻译到藏区,藏传佛教将布达拉宫所在的红山称为普陀山,即观音菩萨的普陀(即布达、碑达)。翻译到汉地,说浙江舟山的一个岛屿是普陀山。而《楞伽经》原文是指印度的普陀国(山),说在南方印度的普陀国有一位吉祥比丘。

“证得欢喜地”,不仅是对内证的说明,并且他在色身与事业方面直接示现为欢喜地菩萨。由于五浊恶世形态浊劣,菩萨来人间一般只能示现为凡夫,如果示现为圣者便不能在世间久住。所以龙树菩萨的示现是极为罕见的。释迦牟尼佛的特例已然远去,而他居然悖逆五浊恶世的一贯因缘,在不可能出现菩萨身的浊世,直接示现为欢喜地菩萨。

“往生极乐国”,他的去处也成为对于佛的“法”的一个极好证明。他往生的是“极乐国”,而不是有些人说的“学习空性与往生净土有矛盾”。龙树菩萨在中年时期著作《中观论颂》后,后期的佛教思想便侧重如来藏,尤其晚年著作的《法界赞》,完全是对西方净土与诸方佛净土的反复说明。

《大云经》云:“阿难陀,此离车子一切有情乐见童子,于我灭度后满四百年,转为比丘其名曰龙,广宏我教法,后于极净光世界成佛,号智生光如来应正等觉。”故此菩萨定能无倒解释经义。

因为有众多授记,所以不仅印度佛教诸派共同承认,汉传佛教界也一致认同龙树菩萨的证悟。在释迦牟尼佛一生的弘法中,向他人直接授记“将来教法中谁是菩萨,谁是解脱者”,这种情况一般不会出现,最明显的便是龙树菩萨这一例。

由佛经与教典的论证,加上龙树菩萨的直接指导与宣说,无倒学习中观正见,是可靠安全的。我们按照龙树菩萨宣说的范例,以月称论师的善巧架构,向下进行学习。

上讲学到破“四种生”。用非自生、非他生、非共生、非无因生,说明因与果之间的因缘是“无生”的。“无生”的道理很深,连佛自己都说缘起法“甚深,甚深”,不是随便就能开口说的。因此学习“无生”的正理之前,先要做一些铺垫,来了解一下与“无生”直接冲突的三种宗派思想。

与“无生”相冲突的“顺世论、数论、唯识”

第一个宗派思想,是前面提过的顺世论(也叫做现世美、古唯物主义,关于其详细观点,可参见本书附录二:顺世论观点)。后面的数论派、唯识宗,对佛教来讲还算得上是个派别,有一些系统的思想。而顺世论,是佛教尤其中观派最不能接受的。

在释迦牟尼佛生前,曾出现过六师外道,在很多乡村地带弘法非常成功。他们中间,至少有两位是专门宣扬顺世论思想的。

顺世论算不上自生、他生、共生。它虽然是在“破四生”中最后的一个派别(无因生),但是谁学谁都得先提它。因为它什么都不承认,稀里糊涂乱来,随时都有可能蹦到任何一个宗派思想中去,所以它成为第一打击目标,也是最可恶的一种腐败思想。

在学习数论派、唯识宗之前,顺世论成为第一个所要了解的对象。如果不了解,便弄不明白,便清理不掉心里顺世论属性的邪见与烦恼,无法肃清其流毒。作为现代学佛人,了解顺世论是最有必要做的一件事,一定要彻底弄清。

除顺世论外,与“四生”有关的还有数论派和唯识宗。

数论派与“自生”有关。对于因果的发生,数论派认为,因与果在某种意义上是同一的,果已暗含在因中,从因到果是同一事物从“不显现”到“显现”的过程。上一讲中的“彼非彼生”,是中观师破数论师的一句话,意思是“事物非从自体生”。

举例来讲,一个瓶子在产生之前就已经有了,生的过程是从不显现到显现的过程。就像“暗物质”,已经潜在、已经存在了,但看不出来,没有显示出来,所以觉得它没有,事实上在因中已经蕴含了。从因到果的发展过程不是“出生”的过程,而是从“不显现”到“显现”的过程,这是数论派大致的思想。

“无中生有”与“生生不息”

数论派的思想后面还会铺开讲,但一言蔽之,到底指的是什么?用日常成语说,他们坚持的邪见就是“无中生有”。看不到可知是没有,而数论派将“没有”硬讲成“没有显现”,等“有”的时候硬讲它是“显现”了,并非他体新生。因此,数论派的实际观点,用个简单的词概括便是“无中生有”(从“无”的自己生成为“有”的自己)。

唯识宗与“他生”有关。一个果摆在这里,总要在因上找到一点果的来源吧?总得从因上找到一点依据,成为果的说法的一个来由吧?唯识宗找了很多依据,说五浊恶世是有来源的,都与清净的如来藏智慧有关。还编出了很多名词:“自证分”、“依他起性”、“阿赖耶识”、“圆成实性”……这些名词都是唯识宗列出来的,还包括“能生”、“所生”、“善取空性”这样的词。为什么呢?因为如果不列出“能生”、“所生”,他体生的过程如何完成呢?总得给它们设个台阶吧?

所以,唯识宗始终在中观这里过不去,因为总想将两个没有关系的互为他体的事物变成有关的,从因的体中,无论如何也得生出他体的果来。没有因缘的这种因,硬是要建立一个有因缘的果出来。

在没有关系(他体)的因与果之间产生“生灭”关系,这便是“他生”的意思。

唯识宗怎样谈他生?虽然彼此互为他,但是总有一些力量、因缘与元素能帮助果生出来。唯识宗的十个派别,基本都与此思路有关。月称论师说:如果任何一件事物都能生出一个毫无关系的他体果实,那就会“一切都能生一切”。想要任何东西,随便找来一个无关的事物作为因,都能生出所需要的这个东西,有关的能产生,无关的也能产生。

错误就是“一切生一切”。到了这个时候,有缘的生,没有缘的也能生,这样岂不乱套了?

但每个宗派都会尽量自圆其说,表面看“一切生一切”是个很严重、很离谱的过失,但经过唯识宗历代大德的反复诠释,经过他们智慧的调和,唯识宗俨然成了一个非常有道理的坚不可摧的宗派。

而且,无著菩萨一系唯识最终坚持的“如来藏”,月称论师是间接同意的。但对于唯识宗想用直接的方式认同如来藏,月称论师是反对的(错误的表述方式,直接导致观念错误)。“直接认同”便等于将世间所有不清净的部分也认同了。依前面所说“取乎其上,得乎其中”的道理可知,月称论师首先要反对“如来藏实有存在”的一般性表层理解(为了确定如来藏的深义,他不仅无误抉择深见,使用的表述方式也极为严谨)。

“自生”是“无中生有”,“他生”该用什么话总结呢?“生生不息”。一切都可以生一切,还不是“生生不息”吗?永无止境、毫无关联地无穷生,“一切能生一切”,随处直接结果地“无穷生”,谓之“生生不息”。

“自生”与“他生”无非就是“无中生有”和“生生不息”。“共生”是“无中生有”加“生生不息”。“无因生”既不是“无中生有”,又不是“生生不息”,也不是“叠加一块儿生”。不过,这里用得圆滑,不是我们表层理解的那么简单!

顺世论思想概要

破“四生”的道理到后面章节再说,先来了解顺世论。《入中论导读》471页,有关于顺世论的详细解释(参见本书附录二:顺世论观点):

顺世论(Lokāyata)派即现世美,是印度的唯物主义学派。顺世论的Lokāyata,这个名字的意思是“人民的世界观”,此派历来受到佛教、印度教和正统哲学的批评。此派大多数资料已佚失,只能从反对者的观点中寻找到此派的观点。

关于顺世派,现在很多印度人到中国找遗留的资料,因为印度的一些传统论典曾翻译到中国来。

首先,顺世论反对数论派所依的《奥义书》,而说“三种吠陀只不过是那些缺乏理性和男子气的人维持生活的工具”。

就像中国的社会人士讲那些算命先生靠算命去维持生计一样,顺世论反对数论派的《奥义书》,说数论派所谓的“神我”和“自性”等说法都只是麻痹人的,是没有男子汉气概的人赖以谋生的依靠。

顺世论认为知识产生于无知无觉的诸元素:地、水、火、风;并认为精神只是物质的产物,就像酒精是发酵的产物一样。从而,首先他们只承认现量,除此别无知识来源。对他们来说,认识就是生理反应。

他们的思想有个重要特点:认为所有的知识都产生于无知无觉的四大元素,即地、水、火、风。身体由地、水、火、风组成,知识来源于身体,因此知识来源于地、水、火、风,不靠思考和学识分析得来,而是从这些无情的物质中直接得来。

顺世论是印度哲学中唯一反对“业”和“轮回”教义的学派,主张无因说,认为除了偶然性,宇宙间没有任何既定的秩序。

除顺世论以外,几乎所有印度学派都相信“业”和“轮回”,都有出离和修行的意识。顺世论主张“无因”,说除了“偶然性”,宇宙间没有任何既定的秩序。

他们否定先天的、固定的、永恒的道德律。

如果到中国来,顺世论者会说:所谓的仁、义、理、智、信是孔子说的,他说的未必就有道理。

他们主张“刑杖”,即“刑杖就是道德律”。

顺世论认为,只有刑杖是可靠的。如果做了坏事,讲道理是讲不通的,做了坏事就得挨揍。刑杖是打人的工具,只有它才是世界上真正的道德律。

所以他们不承认在世间力量决定的任意报应之外,还有果报之说。以印度人的看法,认为这就是不承认“业”的观点。

这是什么意思呢?就是世间力量才能决定因果报应,除此以外没有任何因果报应。也就是说,如果某人干了坏事,报应只能是现世看得到的果报——将他打死、整死或打伤了,除了世间现实力量决定的这类现实报应以外,没有任何其他报应。

他们认为直接感知是唯一的知识来源,也是证明实际存在的唯一标准,不承认逻辑推理,也不承认圣言的权威。

唯识宗曾向他们提出问题,比如说:“大家坐在教室中上课,你在教室外面,没有看到教室中有一百多人,那你承不承认有一百多人?”他们有时也会被问住,但始终都不承认任何逻辑推理,也不承认任何圣人言说的权威性。比如,佛教的创始人是开悟成佛的人,他来创始佛教,佛教才有可信度。他们不承认这种可信度。

也因此而不承认,人生除了个人的利益还有更高的使命。自我牺牲的观念,放弃个人利益甚至生命去追求更高的目标的观念,对他们来说是可笑的。用印度人的话说,他们否认了涅槃的存在。即谓:死即是涅槃(人死如灯灭),此外别无他说。

顺世论者经常挂在嘴边的话语是“死就是涅槃”,“人死如灯灭”(“人死如灯灭”是从那时就有的说法了),此外别无他说。

在印度,特别在一些政治思想派别中,存在着这种唯物主义。因此,政治家们的良心不受道德约束,在政治活动中奉行一种生意经的马基雅弗里似的权术。他们支持既定的秩序和基于这种秩序的宗教,自己却无意做宗教徒。

在六师外道以后,顺世论受到了印度当时一些小国家和政治家的利用。那些管理国家奴役人民的人,拿一个宗教来维护自己既定的秩序,但是自己不信这种宗教。也就是拿宗教来支持自己的思想和对于国家的统治。在当时的印度,很多小国都频繁地出现这种情况。既然有如此鲜明的目的性,那么有很多的教理、知识和思想都可以顺着这种统治的需要而锻造出来。

顺世论只承认由五官后得的知觉是唯一可靠知识。顺世论这一观点,是很容易受到反对派攻击的。这是由于他们除了接受直接知识(pratyakṣa)外,拒绝接受任何其他关于真理和存在的标准。这使他们不得不接受一切感觉知识(甚至包括梦幻)都是正确的。

顺世论认为,只有由“眼、耳、鼻、舌、身”这五官得到的知觉是唯一可靠的知识,不是由这五部分得到的知识都不可靠。而且五官是可以得到直接知识的,此外的其他知识都不能被承认。他们拒绝接受任何关于真理和存在的标准,导致不得不接受一些感觉上的知识,包括半梦半醒之间的感觉、人如痴如醉时的感觉,觉得这些也都是正确的。

这恰与世间相信因果的宗派相反。这些宗派会认为,人有一个颠倒的过程,在颠倒状态下得到的知识会不准确。而顺世论者认为,颠倒状态下得到的所有知识也是正确的,只有直接的感官获得的知识才能称作“知识”,否则不是知识。

此派认为,地等四元素是本原。仅仅当这些元素构成身体时,意识才从它们中产生。这就如同使人醉的力量是从制酒的混合配料中发展出来的一样。

他们认为,地、火、水、风四种元素是一切的本原,就像人的意识来源于身体中坚硬的地大、流动的风大、热力的火大、湿性的水大一样,人的所有知识也来源于四大元素。他们经常提出酿酒的譬喻:只有酒糟、麦子、发酵等因缘和合,酒醉人的力量才能产生。人也如此,知识和智慧只能产生于地、火、水、风,除此之外不可能有其他知识来源,就像除了麦子、酒糟等元素以外,不可能产生酒醉人的力量。

人的唯一目的就是通过感官快乐来进行享受。不能因为享受总与某种痛苦混杂在一起就说享受不能称为人的目的。

他们认为,人生存与生命的唯一目的,便是今生进行享受,能找来的享受就及时享受。这在中国文化中便有很多继承者,有一些诗词、文章便是对此思想的描述。对于这种“享受”,当时的顺世论者不仅提出概念,而且加以强调,否定你思想中脆弱的部分。

他们强调说:“不能因为在享受过程中有小小的痛苦与不安,便放弃这种享受。所有小小的痛苦和不安不是人的真正目的。作为一个人,既然是来进行享受了,那么出现小小的痛苦和不安是正常的,它们是临时性的,是假象。要自己来确定,出现任何情况都不必要去顾虑。”

拿现在的话来说,就像麻醉剂,麻醉住自己去享受。

命运、报应等是不存在的,因为这些只能被推理所证明。

他们还认为,命运和报应是不存在的,因为这些只是被推理所证明的。有人问:“比如你做了一件坏事儿,别人便拿刑杖打你,你觉得因果和报应是存在的吗?”“这是可以验证的,依刑杖的道理来说,报应是真实的,可以承认。”

他们有很多类似的主张与说法。

教习顺世论,为犯突吉罗

在律藏的小品中,释迦牟尼佛对这一学派的思想来源和从学者有过开示。

佛说,比丘追随顺世论犯突吉罗罪。

有一则公案:六群比丘在早年时学习顺世论的学问,追随顺世论的思想,寻求现世的享乐。很多佛弟子窃窃私语,说有六群比丘在跟着学顺世论,该怎么办。

后来有佛弟子将这件事情举报给释迦牟尼佛。佛便将弟子召集到一块,对他们说:

诸比丘众!汝等勿习顺世论外道之论。若如是者,为犯突吉罗罪。

这是佛直接用律法(戒律)来禁止修学顺世论。

后来六群比丘又将自己的所学拿出去教导别人,让别人也传言:“好好享受现实生活吧,不要去计较痛苦,总想着前世后世、因果那些可怕的事儿,只要好好享受就行了。”类似的话语被佛弟子听到了,便互相转达,最后传到释迦牟尼佛那儿。因为这件事,佛又将所有弟子召集在一起,说:

诸比丘众!汝等勿教习顺世论外道之论。若如是者,为犯突吉罗罪。

也就是说,凡学习和教人学习顺世论,都有罪性。

释迦牟尼佛在后来的典籍中,又补充说:

诸比丘众!汝等勿学勿教诸卑下技艺。

“卑下技艺”包括七个方面:

第一是占卜;

第二是咒术;

第三是预兆吉凶;

第四是占星,就是根据星辰规律来预卜吉凶;

第六是巫术,奇门遁甲等;

第七是江湖杂术等。

学习、教授七种卑下技艺犯突吉罗。而习、学或教授顺世论道理,亦犯突吉罗。

顺世论的这些思想,从四百多页的《入中论导读》中还需进行广泛阅读。

咬紧牙关抛弃他——顺世论

顺世论是学佛的第一个障碍,在《中观论颂》和《入中论》中,都将顺世论列为世间最为卑下的思想。如果不能脱离这种思想,学习佛法会障碍重重。只有脱离开顺世论思想以后,才能进入高于这种思想的外道思维,否则连外道水平都算不上,很难算是一位学佛者。

但是,任何一个思想都会构架自圆其说的体系,仔细看来,顺世论也有他的道理。尤其在现实生活中,如果反复阅读顺世论典,几乎每天都会发现生活中的顺世论思想,也能反照到内心有很多的类似习气。这种习气多了,对于佛法的正见正理自然就没了兴趣。

通过什么方式才能逐渐清理这些习气呢?最好的方法是直接阅读关于顺世论思想的介绍。看到这些思想,知道它是错的,连佛当时都批评了,自己才愿意离开,才知道这是可怕的、有危害性的。否则就会有很多依赖,因为已经形成自然习惯了,这种依赖是不容易脱离的。

学习顺世论,并不是去清算历史上的六师外道。他们的踪影在印度早已消失得无影无踪,想找也找不出来了,但遗留下来的思想,却成为大家的一部分血液。修行便需要清理自心中的这些习惯,如果还有一小部分存在,哪怕一丁点儿,都会形成遍计执著。不将“遍计执著”清理干净,无法进入定解与正定。所以,在学习后面两个宗派之前,首先要了解顺世论(现世美)到底是怎么回事,了解了它们才能摆脱它们。还得加入一个词:“咬紧牙关”,因为平日执著太猛、习惯太重。

摆脱了顺世论思想以后,会得到哪些成绩呢?

不败尊者有过一个说法:进入佛法获得实证的第一敌人便是顺世论见,如果没有在思维中将该见地清理干净,无法进入实际证悟。顺世论知见得以清理,至少可以入道。哪怕是外道,总还是道。

逐次破除逐安位,大师批判欠商量

“道”有多种,有内道和外道共同的“道”,有不共的“道”。

至于共同的“道”,即便是学习数论派思想也能得到。月称论师在这里为什么要批评数论派的自生(即无中生有)呢?整部《入中论》都是这样一个结构,采用批评的方式,用批评展开求道的线索,追根寻源。如果不用这种方式,从声闻缘觉开始,一个礼赞的功夫,是不可能摸到菩提三因和大悲心这条思路上的。

如果不是用批评的方式,小乘的二十个部派、大乘随理唯识、随经部派的唯识、中观的观点都对,佛法在心中永远是摊平的一盘散沙,而不是一套各就各位的立体框架。

因此,对于月称论师批评的方式,应该认同,因为它太巧妙了。通过一段批评的学习可以知道,佛教的一些宗派,小乘、大乘,该如何各就各位。

其实,名义上是批评,实际上是梳理。

这件事在20世纪初,还发生过一则公案。法尊法师将藏文《入中论》的汉译文本送给太虚大师审阅,大师看后,写了一篇文章(收录于《太虚大师全集》),他说:“……观上两家诤论,则知入中破他,但为舌辩游戏,无当正悟!乐著内诤,卒难独占全胜,徒令外道乘隙,尽灭佛法,故诸佛子应不为此!然则此诸诤辩,尽无益耶?”

对于当代佛教,太虚大师可说是位功勋卓著的大师。汉地佛教思想的进步与近期的发展,颇多受益于港台和东南亚佛教。但港台和东南亚佛教走的路线,大都以太虚大师的人间佛教思想为前导。太虚大师思想的影响力由此可见一斑。

但是,大师对于《入中论》的评价是否允当,还需要求学的诸仁者细心思察。至少,由《入中论》以上行文可以判断,“舌辩游戏”的评价,恐怕是过激的,至于所谓“乐著内诤,卒难独占全胜,徒令外道乘隙,尽灭佛法”之忧,是“忧”得合理还是“忧”得多余了,学人自能明鉴。

夫禅宗者,真唯识量,但入信心,便登祖位

太虚大师批评了《入中论》,又赞叹了永明延寿大师。

中国的八大教派发展壮大以后,禅门五宗完全独立。脱开文字教法,在五大宗派中,只有永明延寿禅师及其法眼宗回过头来,沿用完整的教法体系,不仅汇归,而且统摄所有教法。

禅宗不立文字,可一旦作起文字商量,便要将所有的文字统摄到一起——这是法眼宗当时的壮举。

此宗在早年的发展过程中,有一些不平凡的人物。比如此宗二祖德韶禅师,住在天台山国清寺,传为智者大师后身。德韶禅师以一己之力,执掌禅门的法眼宗,同时又壮大天台教,当时天台教的复兴,完全在他一人之力。

在德韶禅师之后,又有永明延寿禅师,他“合汇宗教”的功夫做得更圆满。大师一生的著作可以说是无边无际,是个奇人,现在传下来的只是他一小部分作品(我有一回整理他的著作目录,其中五分之四的作品都已无存,现今能看到的最多也就五分之一)。

可以读一读乾隆皇帝最为重视的《心赋注》。对于心,永明延寿禅师写了一篇赋,然后又写了一篇注解,称作《心赋注》。

此后他又写了一部大作,称为《宗镜录》。

《宗镜录》这部书,将天台宗、华严宗和唯识宗三大家的教法全部汇归到禅宗的一心,成为禅宗有史以来最为巨大的一部论著。在《宗镜录》之后,永明延寿禅师还有《万善同归集》等很多作品。他著作中引用的经论与相关义理,很多人都没见过。

《宗镜录》中所提到的很多经典,现在到《大藏经》中去搜索,三分之二连名字都搜不到,何况经典原文。即使是尽全国之力,《大藏经》的编辑每个时代也还是有很多遗漏。《宗镜录》中,能看到很多稀有难得的经典与教诫。大师后来还写了四十八个时辰无间念佛的诗篇,每个时辰写一篇文章,如敦煌最近出土的《达摩五更转》,因时作颂,激励修行,类似的著作非常多。

他将天台宗、贤首宗与唯识宗诸家的经论进行汇归后,得出总结,让当时教下和宗门的很多学者大为震惊:

夫禅宗者,真唯识量,

但入信心,便登祖位。

民国时期,太虚大师对法眼宗的发起和传承给予过极高的评价,对法眼宗的创始人法眼文益禅师,及其传人德韶禅师、永明延寿禅师关于“禅教合汇”的思想大为赞赏,尤其赞赏永明延寿禅师及《宗镜录》这部巨著。

太虚大师还指出,清朝雍正最为崇拜永明延寿禅师的伟大事业。永明延寿禅师集《涅槃经》等成经海一滴,致力于禅教合汇,使禅宗与佛教教法回归到唐及唐代以前的圆满辉煌。

“真唯识量”的来源

“真唯识量”是一个唯识宗的名相。

“真唯识量”的来源是怎样的呢?

玄奘大师早年在印度学习,即将归国之际,戒日王开设了一次“无遮大会”。无论信佛不信佛,是居士还是僧人,来到无遮大会都可以讨论经典,在讲经的过程中也都可以去击掌辩论。为什么开这次无遮法会?因为玄奘大师在此之前有一部著作。其来源比较曲折。

南印度的一位大婆罗门,名字叫“般若毱多”。他对小乘正量部的教理非常敬重,认为大乘的唯识宗和中观不值一提。他写了一部《破大乘论》,有七百颂。

论中说,这一部论,信大乘佛教的人一个字都动不了,绝对无法改变它。在这种情况之下,周边有很多人特别崇拜这部论,读者越来越多,还将这部论交给国王看了。这部论一直被大家互相传送,乃至于传到了那烂陀寺。

那烂陀寺当时的住持为戒贤论师,是玄奘大师的老师。玄奘大师与那烂陀寺的师兄弟海慧、智光、师子光,是公认颇为优秀的。四人中,玄奘大师是唯一一个从中国去的留学生。

戒贤论师觉得,自己年事已高,去应战这部论,不一定有把握,再加上那烂陀寺的寺务繁多十分劳神,便决定让弟子去完成这件事。而这四位同学的反应不一样。海慧、智光和师子光的态度都不是很积极:“这部论我们也看了,但要动他一个字,好像还真是有点困难。”

在这种情况之下,当时的那烂陀寺也显得犹豫了。从南方一个小地方传来的一部论,居然将那烂陀寺给难倒了。这时,让人去应战的呼声越来越高,而能去的就这四个人。四人中另三位的反应又不积极。那该怎么办?

最后,玄奘大师站出来了,他说:“还是我去吧。”那三位就说:“你有把握吗?”他说:“有没有把握,我去都会好一点。第一,我不是印度人,只是个中国留学生。我就是没取胜别人也会原谅我,说我语言不通,给个台阶也就下去了。第二,如果我战胜了,那烂陀寺的面子可就争大了,大伙都会说,那烂陀寺中的每个人肯定都比留学生强,般若毱多却让留学生给战败了。”想来想去,大家最后还是让玄奘大师去了。

大师去之前作了很多准备。当时《破大乘论》是七百颂,玄奘大师写了一千六百颂,称为《制恶见论》,专门针对《破大乘论》:《破大乘论》是恶见,要制止该恶见,因此取名为《制恶见论》。

这一千六百颂在那烂陀寺一经传开,大家看后,都觉得没有问题,般若毱多肯定会败下来,不说要动他一个字,会将他所有的字都动掉。大家都作好准备,让玄奘大师去。结果般若毱多在那边听到消息,不来应战了:你即使是留学生来,我也不来。最后这件事情不了了之。

《制恶见论》给当时的戒日王留下了非常深刻的印象。因为当时印度还有一些小国家,戒日王作为国王,也是要面子的。

“在我的国家出了这样非同寻常的人才,而且还有了如此优秀的大乘佛法成果,为什么不及早地宣扬呢?”他内心中抱着护持佛法的热望,下定决心要举办一次无遮法会:“这次无遮法会,般若毱多来不来已经无所谓了,我要将整个印度的大、小国家中所有能人全都聚集起来,不仅是佛教的,还要将印度教、耆那教、拜火教等所有教内外高人全部集中过来,对玄奘大师的《制恶见论》进行辩驳。”

这次无遮法会共18天,地点选在曲女城。

玄奘大师说:“一般的辩论,我不出《制恶见论》,直接跟他们击掌就可以。”击掌三四天,所有上来的都下去了,更多的人发愿立誓写了文书,成了佛弟子,被剃度了。在这种情况下,大乘佛法大放异彩,在印度从来也没有这样辉煌过。对那烂陀寺来讲,这是一段极为辉煌的历史。

在这之后,玄奘大师认为,这么多人轮番来辩驳,其论点也不出《制恶见论》的覆盖范围。于是用一个简单的办法,将《制恶见论》核心的宗因喻(宗旨、原因、譬喻,是因明核心的三因)抄下来,才二十多个字,让那烂陀寺明贤法师朗读。后挂到城门口去。一直到第18天大会结束,都没有一个人能改动其中任何一个字。也就是说,当时所有的不同立场,在“真唯识量”这种佛法正理的辩论格局之下,都已败北。

戒日王坚请玄奘大师骑乘宝象在整个曲女城游城。玄奘大师说:“这事我不能同意,我只是个留学生,是来求学的,这样招摇不符合中国人的做法。”

戒日王也有办法。他说:“这是我们的习俗,辩赢了就一定得游城。你不游城就将我们的民族习俗改了,那问题更大,所以一定得去!”玄奘大师只好坐上象背去游城。

游城结束后,戒日王又从曲女城派军队和侍卫护送玄奘大师回那烂陀寺。沿着一条河向上游走,河里两万五千艘船,岸上一万五千辆象车,都是为了护送玄奘大师一人回寺。

这是位太难得的奇才。戒日王再三祈求大师不要回国。对于当时的印度人而言,能得到曲女城如此胜利,实在是个奇迹。法会上,来自印度各个大小国家、各个民族,还有各个宗教信仰、各个哲学学派的人不计其数,持的语言也多种多样。据说,玄奘大师前后使用过的语言大约有96种。其中有常用的语言,也有如西域丝绸之路上的罽宾、楼兰等很多国家不常用的语言,还有印度本土各个小地方、小区域使用的语言。这么多种类的语言,玄奘大师都一人应对,当然智慧非凡,有如神灵。

戒日王爱才,他觉得,这样难得的人才,在印度很难找到。因此再三祈求玄奘大师留下来,在印度弘扬佛法,或者不弘扬佛法,而将国土割让一半给玄奘大师治理。但最终玄奘大师都没有同意。

据说,玄奘大师是从怀里掏出一把乡土来说服戒日王的。他说:“这把土是我们国家的皇上在我临行前送我的。这把土给我,就是为了让我学成以后回去,他还在等着我。”戒日王挽留不下,最后送玄奘大师回国。

玄奘大师的“真唯识量”,如果拿到现在来翻译,有一点绕口。它是一个建立在因明论理框架上的道理:

宗:真故极成色,定不难于眼识;

因:自许初三摄,眼所不摄故;

喻:犹如眼识!

“宗”,论题;“因”,论据;“喻”,论证。

在一般情况下,这种比量不能成立,因为在“因”支加了“自许”。“自许”就是自己认为或自宗认为。论证的理由必须是共许的,不能以自宗的是非为是非。但在特殊情况下,这种比量可以成立。其基本思想是,唯识学派主张的色(视觉对象)有两种:“定不难于眼识”的是“相分色”,即事物依感官而变现的影像不能离开眼识而存在;“定难于眼识”的是“本质色”,即事物的自体,非是感官所能直接感觉的。“自许初三摄,眼(眼根)所不摄故”的色是“相分色”,是“定不难于眼识”的。

到后面再一一剖析,这还要从因明的“现量”、“比量”,从唯识的“见分”、“相分”一步一步开始学。

不过,你能想得通吗?

夫禅宗者,真唯识量,但入信心,便登祖位。

教法之东来

在禅宗的发展过程中,为什么到后期,这么多大师提倡要将禅法汇归到教法体系中呢?这是件似乎不合拍于禅门主流的事,但仍被提起,理由何在?

早期的佛教,在教法体系完成自身框架的构建后,才由繁到简,转型为以“禅”为特质的汉传佛教。

教法在中国传播和形成,始于西汉末年。从第一位求法人朱士行起,人们逐步开始去往印度求法。不断有人去不断有人回,回来的是十分之一。诗云:

晋宋齐梁唐代间,高僧求法离长安。去人成百归无十,后者安知前者难。

从西汉的朱士行开始,一直到后来唐代的玄奘大师,其间去印度求法有成就的大师,在历史传记中数起来,加上玄奘大师,共有一百人。玄奘大师是整整第一百位。

大师学成归国,将唯识宗的教法在汉传佛教已有的基础上进行整合。当唯识宗与相应的中观框架形成后,各宗全面成形,汉传佛教的发展已到达相当圆满的程度。到后期,汉传佛教一千多年的发展与成就,都是站在前人的基础之上,并没有很多新的成果。

只是传来的过程异样曲折。

首先是刚传来时,中国原有的思想只有道家、儒家以及法家等诸家学说,所使用的语言都得用中国原有的。翻译经典的体例及语言(名相),可以说是五花八门。

比如,安世高大师来到中国,所翻译的经典中,“涅槃”都被称为“道”,没有“涅槃”这个词。到后来,即便有了“涅槃”这个词,也无法展开诠释。很多时候,“般若”被说成了“无”,“真如”被说成了“有”。

虽然那段历史离现在已然很遥远了,不过中国人毕竟是中国人,现在继承者还是有很多。年代固然久远,串习大抵相同,在“有”和“无”上进行辩论的,还大有人在。

当时,“有”和“无”的辩论非常复杂。因为这方说的“有”,不一定就是对方辩论所指的“有”,说的“无”,也不一定是对方所指的“无”。没有共许成分,如何往下深谈?

所以经常无法确指地互相批评,争论到你死我活的程度,到最后却发现“原来我所批评的不是你”,常有此类问题发生。

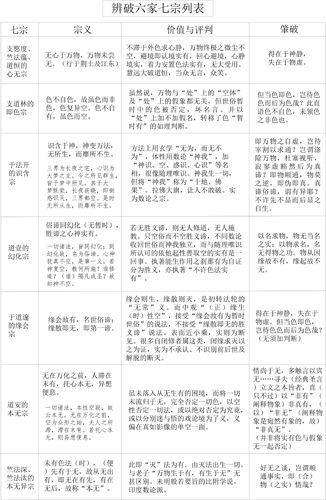

下面的表格所要表达的就是这段历史的教法发展形态(参见表15-1 辩破六家七宗列表)。

辩破六家七宗,确立中国禅法

上讲说过一部分六家七宗(详见表14-1 六家七宗列表)。

这么曲折的发展,一直到了僧肇大师辩破六家七宗。僧肇大师的辩破,是中国佛教发展的转折点。

在辩破之前,佛教的般若学统中,附带着玄学元素。魏晋当时的清谈学派崇尚玄学,进行清谈的隐逸之士多是道家和儒家的研究高手。对于佛教般若的研究,很多人只是涉猎而非专攻;还有人是出于好奇;也有人在道家和儒家拿不到足够的证据说明自己的思想,便窃取当时般若体系的一部分。这样一来,般若思想便五花八门。

僧肇大师辩破了六家七宗以后,后期的佛法,尤其是后期的般若宗,趋向于大乘禅学,附带着禅门特徵;前期是附带着玄学色彩的。

在此之前的“禅”与在此之后的“禅”发生了巨大变化。此前的禅有两个转折,一是从玄学到禅法,二是从小乘内观到中国禅。这是两个并列的转身。

安世高大师与道安大师的安那般那,极其类似于现在南传佛教弘传的内观禅。安那般那弘传得非常早,成就者也颇多。有位法师在路上行走,到一条小溪边上,看到一位老尊者,饭后觉得肠胃有所不适,蹒跚到小溪旁边。法师问他:

“老长者,你到河边准备做什么?”

他说:“我觉得肠胃里有所不适,我想将它打开洗一洗,旁边正好有干净的水。”

法师一听觉得不同凡响,这个人怎么开口说这样的话呢?这是能打开的吗?(开肠破肚啊!)

老尊者到了水边,将钵慢悠悠放到地上,而后坐到旁边,拉开衣服,到肠胃的所在一伸手拉开肚皮,将胃拿出来,翻个面把胃给洗了,里面的饭都流走后,将胃翻回来又放进去,肚皮马上又合好了,连一处伤口都没有。

那时修习安那般那的成就者很多。

僧肇大师破除六家七宗以后,禅的发展趋于稳定。

也就是在这种因缘条件下,达摩祖师来到中国,直接传授佛陀心印的禅法。

僧肇大师是以中观的方式,为禅的发展奠定了厚实的理论基础,以后,禅才能在普通大众之间大范围传授。如果没有这个基础,没有这样进行正见的反复辩驳,在人们还没有清理掉“遍计”的邪知识之前,禅无法在中国立足。落不了地,就像电视台,即便有个发射塔在那里,没有接收频道不能落地也没用。

禅的形成对于中国佛教的发展举足轻重。在此之前,可以说相当不规范,而且它没有顺应中国缘,不是中国特徵的禅,不是中国特徵的佛教。此前的佛教五花八门,有魏晋的避世学说,也有陶渊明、陆修静重视文化内质、崇尚清谈的隐逸学说,还有佛教刚传入中国时附带着一些神秘色彩的杂牌般若。

还有重要的一派,即是早年的数论派。其发展与道家有些类似(当时没有道教,只有道家),已具备炼金术、炼丹术。史料证明,后来道教的形成,沿用了早年的顺世论和数论派的长生不老术。他们确有炼金术,能炼出“点石成金”的液体,放一滴在石头上,真能现出一块黄金。

炼金术在当时的印度已经很成熟,进入中国以后,被早年的中国宫廷沿用了很多。比如武则天有位次子,因为叛乱,被武则天直接处决。武则天宣布的死因是:小皇子在内廷跟着顺世论者和数论派的人炼长生不老术,炼金过度,中毒毙命。能堂而皇之地以“炼金过度”作为其死亡理由,可想而知,当时宫廷中的炼金术已发展到了大众周知的规模。

术重炼金,酒中兑铅,那是当年的时尚。酒里放了铅,喝了以后皮肤细滑,乃是当年美男子的最爱,王羲之即因铅中毒而短命。

魏晋后期与接近唐代的这段时间,思想比较复杂。其中,六家七宗得到梳理是中国佛教的一大进步。可以说,从这时期开始,佛教才真正“中国化”,成为中国人的佛教。尤其是六家七宗中饱含玄学思想,进行辩破后,这些玄学思想,以中观的般若见为标榜,最终被禅宗统摄起来。也可以说,佛教的中国化,中国思想的佛教化倾向,都是在这一时期定位的。现代人要研究中国的思想通史,如果不研究中观,肯定只能当外行,无法了解魏晋和魏晋前后中国人的想法,无论是官方的思想还是民间文化发展的思想。

政教分离,沙门不敬王者

六家七宗的发展过程中,一些清谈名家,观念上互不示弱,击掌争雄。他们将官场名利看得很透,很多人甚至直接隐居深山了。慧远大师是当时的一位重要人物。在六家七宗中,他与桓玄、刘遗民的“心无宗”关系密切。

桓玄是魏晋时期篡晋称帝的重要人物,早年曾帮助自己的将军统治寺庙里的高僧大德。他虽有统治国家的欲望,但同时也有一些社会理想。他去做慧远大师的工作,扩充势力。在一来二往的谈判过程中,常谈到“佛教该如何与国家政权处理关系”的问题。

六家七宗给佛法的定位,当时也具备另外一重意义:佛教已在中国蔚然成风,出家人已是文化人普遍公认的一个群体,那么这个群体该如何与当时的官方处理关系?

当时官方的第一个要求是:中国是礼仪之邦,所谓“君臣父子”,君臣便是父子关系。作为出家人,即便是再高明的修行人,到中国的土地上居住、弘法,就是中国的子民,应该接受国家的管理,有子民的礼节。在桓玄和慧远大师来往的书信中,桓玄就要求慧远大师以及他的僧团顶礼国君,早晚的功课中要加上对国家的回向、祈祷等礼节。顶礼国君,应是通常的礼仪,就像礼佛一样,出家人一看到领导和代表国家的官员来了就应该顶礼。

慧远大师不同意,曾作《答桓太尉书》,与他进行答辩(其实,反驳慧远大师的这些书信中的思想,只是桓玄的谋士们在帮领导代写书信时所表达的个人观点)。他们的答辩,以及一些关于“沙门是否应敬王者”的辩论,《弘明集》中都有记载。

后来,大师将这些观点整理为《沙门不敬王者论》。出家人和国君之间的地位,从那时起才逐渐摆正。

桓玄不仅要求慧远大师重视礼仪,而且还曾要整顿佛门,进行“沙汰”,说僧人数量没必要那么多,应当减少,比如原有二十万僧众,减至十分之一,两万就够了,除“能讲经说法者;严持戒律,习修禅定者;山居养志,不营流俗者”外,其余都让其还俗。桓玄致书慧远大师,表达这一要求。

慧远大师作《与桓太尉论料简沙门书》,提出自己的看法,认为“如法修持禅定者;能读经学法者;修建寺塔、造佛像、供奉舍利者”,不应列为沙汰的对象;对于真心想出家的士族子弟,应允许其自由出家。桓玄接受了大师的主张。

桓玄虽然有自己的一些看法,但他其实也是做不了主的。他的国君后来腐败了,桓玄便发展自己的军力,并用兵最终驱逐了当时的国主,成为江南一带的最高统帅。等他执政时,便接受了慧远大师的立场,将大师向他谈及的“出家人如何与政府处理关系”的主张都运用了起来。

他执政时颁布天下:沙门可以不敬王者,还正式实现了“政教分离”。“政教分离”是佛教进入中国以后,慧远大师与僧肇大师争取的一个最大成果。

拿到现代社会来说,“政教分离”是社会进步的真正表现。若中国佛教是按“政教一体”、“教皇主义”的情况发展下去,现在是什么情况真的很难说,恐怕禅宗都不可能存在。

实现了政教分离、政教分治,教体、教职人员爱国,但教不入俗,教在治理之外,佛教不会成为政体治理的工具,它是独立的,是任何人皆可因之获得心灵养分的一扇敞开的窗口。

当时慧远大师与桓玄的辩论过程中也涉及到了一些宗义,亦在辩破六家七宗的范畴之内。

辩破六家七宗(表)

表15-1 辨破六家七宗列表

表15-1 辨破六家七宗列表“失在物虚”心无宗

支愍度、竺法蕴、道恒的“心无宗”:

宗义——无心于万物,万物未尝无。(行于荆土及江东。)

“心无宗”是支愍度先确定的。

他当时与一位伧道人会面时,两人互相商议:“现在佛教发展了,社会发展了,我们过江东要是没一点新思想,恐怕办不到斋食,还是创立一些新主张吧。”等创造完、发展开了,便考虑到:“哎呀,不能这么发展,我们对不起佛,佛教思想不是这样的。”但是“心无宗”俨然已经成立了,并且在大江南北,尤其湖北、江西一带传播得很兴盛。

心无宗的观点是什么呢?

不滞于外色求心静——

不执于外,就是求心静,乃主要目的。

无心于万物,万物未尝无——

表面上说:心不要去执著外境,外境的万法有就随它有,无就随它无,就是不管它。

这其实留下一个麻烦:万物“有”和“无”,是靠“不管”便能解决的问题吗?这是不行的,到后面必出问题。

价值与评判:不滞于外色求心静,万物终极之微尘不空,避境即认境实有,回心避境,心静境实,着力安置色法实有,无大受用。慧远大破道恒,当众无言,众笑。

最后得到的结果是什么?虽然心不停滞在外境的色上面,不为色所扰,能求得一个“心静”,但万物终极的微尘是不空的。“微尘不空”便是“四大不空”。再怎么分,分成最小的微尘,还是存在,所以万物的“存在”最终还是被保留了。剖析到了四大的程度,但保留了万物的存在,何以存在,也弄不明白。

当时的大江南北,无人能将微尘破掉。也就是说,无论怎样剖分事物,即便到了最细的微尘,总有一个“实有”是破不开的,成为事物最小的实有单位,让其永恒存在下去。物质之间可以由微尘互相组合,这与现代物理学中“物质互相转换”的道理很类似。

因为空不掉,所以避开环境。作用是什么?作用是“认境实有,回心避境”,将心拉回来,回避环境。“心静境实”,心虽然静了一些,但外境是实有的,对外境的执著并没有动摇,所以安置了色法实有。表面上不管外色,但实际从内心里确认了色法是实有的。“不管它”并没有解决它,所以它还在。这是了烦恼之因,你反倒不许管它。故此派无大受用。

桓玄当时也曾接受这一见地。他推行慧远大师的主张,有时执弟子礼,到庙里来给慧远大师行礼,也参加大师经论的辩论。他也修行,在九江边上随支愍度道人学心无宗,学好了以后便要用。

受心无宗影响的还有刘遗民。他是庐山东林白莲社百余人中,“十八高贤”的第一人。这一百多位都是非凡人物。

当时,谢灵运要求参加白莲社,被慧远大师和刘遗民坚定地拒绝了:“不能参加,你这个人太放旷了,修学不够谨慎,不能参加白莲社。跟陶渊明和陆修静(陆修静是道家的,陶渊明是儒家的)以朋友相称是可以的,你也可以跟着他们学。但你进入白莲社参加净土宗的修行,这是不行的。我们的修行是绝对要谨慎而且是绝对投入的,够此条件的人才能进入。”

第十一讲说过慧远大师辩破心无宗代表人物道恒的过程。《高僧传》卷五《竺法汰传》记载:

慧远就席,攻难数番,关责锋起。恒自觉义途差异,神色微动,麈尾扣案,未即有答。远曰:“不疾而速,杼柚何为?”坐者皆笑。心无之义,于此而息。

道恒虽遭慧远大师当面的辩破而放弃“心无”的观点,但受这一宗派影响的人并不知道领头人已转了方向,仍旧在喜欢此派的人群中大为传扬。

最终清理掉这种影响的是谁呢?是僧肇大师的《肇论》。其中仅用了十个字,便将此宗辩破了:

得在于神静,失在于物虚——

收获是心神能有所安静,失误在哪里呢?对于一切外物,没有真实的了解,永远是模糊的、不彻底的。

“空为行始”本无宗

此宗之外,还有道安大师的“本无宗”。

道安大师的本无宗:宗义——无在万化之前,人滞在末有,托心本无,异想便息。

道安大师“本无宗”的形成也是一个不太如愿的过程。他对鸠摩罗什大师十分敬仰。在鸠摩罗什大师入关的二十年前,道安大师便仰盼鸠摩罗什大师能入关。他知道,自己的修行与佛的众多典籍对照,还有不圆满之处。原因在于:其一,当时的佛教教理还未完整传入中国;其二,鸠摩罗什大师作为一位成就者,这位实际修行的指导者也没有进来。

前秦的帝王苻坚对道安大师非常尊重(曾对大师持弟子礼),大师多次劝他直接将鸠摩罗什大师迎请入关。而苻坚与鸠摩罗什大师的因缘并不成熟,所以在他的统治时期,始终未能将鸠摩罗什大师迎请进来。

苻坚派大将吕光出征西域时,甚至专门交代说,如果能遇到鸠摩罗什大师,一定要不惜一切代价请回国。

后来吕光打败龟兹,虏获鸠摩罗什大师,于凯旋归国途中,听说苻坚已兵败被杀,便在凉州自立为王。大师因而在凉州滞留十余年。

苻坚的统治时期结束以后,姚秦时期的姚兴非常信仰鸠摩罗什大师。待吕光过世后,姚兴将其残部灭掉,终于将大师迎请入关。所以,大师翻译的经典,使用的名号多是“姚秦”。

由于这种种因缘,道安大师的过世距鸠摩罗什大师到内地隔了十几年。道安大师当时所创立的“本无宗”没有得到完善,也就成为后来被破的对象了。

破除“本无宗”与破其他宗派的方法都不一样!

本无宗当时几乎被定为国教。道安大师弘扬的主题都在“本无宗”的基础上。也就是说,除了教大家来学习安那般那禅,他还有一个思想,可以在大乘佛法中定位。不过,即使修证如此杰出的大师,站在中观见的角度看,也只是立足在被破的“本无宗”见地上。本无宗思想,很多大师都有。如果比较于现在的《清净道论》,自然要高一筹,因为有趋向于大乘佛法的思路在。可以说,当时佛教的主力都在中部和北方,所兴盛的都是“本无宗”。当时积极活动的大师,很多是本无宗的信仰者和传承人。

道安大师的弟子慧远大师后来南下到了庐山。对于如来藏的理解,慧远大师想找到更好的理论依据,想找到空性见和如来藏没有矛盾的理论依据。为找到这样的经典,他极其关注鸠摩罗什大师入关。

后来鸠摩罗什大师被姚兴接进来,他高兴极了。大师还在路上,他的信就写过去了,说:“您新译出的经典,请先寄给我。”鸠摩罗什大师也遵嘱照办。

但是,慧远大师始终没有直接往北方做弟子,在他的思想中,仍然觉得般若和如来藏还有融合的可能性。他有将中观和净土宗(般若和如来藏)融合的倾向,最终这件事也做成了。虽然后来北方的昙鸾大师和道绰大师受中观影响以后,他们弘扬的净土宗颇具特色,但实际上真正被称为立宗开山之祖的还是慧远大师。他虽然与道安大师有师徒关系,但慧远大师的思想进步得非常快。所以他在六家七宗中一个都不占,因为调整得非常快,与僧肇大师也有良好的往来。

等到《肇论》真正写出来时,道安大师已经过世了。为便于清理道安大师当时思想的积淀,所以在其过世以后立了一个“本无宗”加以破除。

道安大师的本无宗说:

一切诸法,本性空寂,故云本无。

这句话有问题吗?要破六家七宗,觉得“本无宗”有问题吗?这句话的意思是说,一切诸法的本性是空寂的,所以说它是“本无”。这个说法,从世俗谛和胜义谛几乎找不出来它的问题在哪里。再看后面:

无在万化之前,空为众形之始,夫人之所滞,滞在末有。若托心于本无,则异想便息。

“无在万化之前”,这里就有问题了。在所有世间事物出现之前,先有一个“无”,就是无中生有的“无”,无能生有的“无”。

“空为众形之始”,空性就是本无的“无”。“众形之始”,众形的开始,就是由“空”开始的。人之所以不开悟,是因为执著于“有”以后的境界,如果能回到本来“无”的境界去,你就开悟了。

从表格可以看出,本无宗与宗喀巴大师的见地在对于“本无”的那一部分是有些类同的。为什么这么说?宗喀巴大师对于世俗名言谛,比如说对色法的否定,是绝对的。不给立暂时世俗,说它根本就没有,暂时也是没有的,说随许世俗是错的,在这一点上他们几乎类同,本无宗帮助宗喀巴大师出了“空为众形之始”的问题。这些类同之处,存在着一个共同问题——坏了名言法。对于暂时应该随许的、世俗的这些事物直接进行破坏了。因为说它是本来就没有过的,那么后来所产生的万法,是来源于本来的“没有”,是打破“没有”的“有”,存在“有破坏空”的毛病,这是道安大师本无宗的特质。

价值与评判:虽未落入“从无生有”的困境,而将一切末流归于无,完全否定一切色,以空性来否定一切法,或以绝对的否定为究竟,或以分别“迷”和“悟”的戏论境为了义,义偏在真如影像的单空一面。

从总体性质上说,此派类似“从无生有”,但没有完全堕入此困境中。他们将修行的重心落在了“末流”,所谓“无在万化之前,人滞在末有”,人的烦恼和疑惑停滞在最后,完全出来以后的这个现象界。“托心于本无,异想便息”。在这里,“否定”最终成为了修行的结论。这是将方法当成了结论,是藏传佛教萨迦派所说“打碎瓶子的锤子”的空性。方法是用来破的,仅是行动,与结果无关,此处却将破对方的“破”作为修行结果了。

“迷”和“悟”的这种分别的境界是不能称为了义的。比如,即便是从末流都回到“无”中去了,还是没办法称为“了义”。“无”也是一种混沌的境界,并没有将色法的问题了解清楚,义偏在真如影像的单空的层面。这种“单空”是指修行入手的一个方便,是修行的一个步骤。

用僧肇大师的话来破它就是“情尚于无,多触言以宾无,寻夫(经典圣言)立文之本有者”,只不过以“非有”来阐释物象“非真有”,以“非无”来阐释物象宛然有象,所以“非真无”,并非将实有色与现象的“无”都一起来否定。

道安法师的本无宗大致与宗喀巴大师对于色的说法有点像,也有点像数论派。

数论派是什么意思?是说有一个神我,有一个自性。神我在这边,自性在那边,他们是两个人。数论派赋予宇宙的创世主以人格,将他们变成活人一样,与现在所谓的上帝的说法几乎一样。神我是有情感的,自性是无情的,但是自性能产生一切,无情的物质都由自性产生出来。神我有主观的推动能力,神我想着“我要喝水、我要吃饭、我要穿衣服、我要这要那”,它的想法一发出去,自性就觉得神我有这个想法,“我就要给你变出来”,就一下变出了世间的二十三种法。所谓眼耳鼻舌身,所谓色声香味触,还有好的坏的,明的暗的……世间的一切事物都出来了。

后来神我享受了自性所变出来的世间的二十三谛,享受完了以后就觉得没有什么意思,想要修行清静一下。结果神我就开始修行,它修行的时间不长,就证悟了灭定。证悟灭定的时候,有了神通就发现:“哦,原来世间的一切都是自性变出来的,都是我这个同伴变出来的。”他一发现,自性就不好意思:“我就收了神通吧。”神通一收,二十五谛马上就只变成了两谛,只剩下神我和自性,二者就恢复到原来的状态中。数论派以这个理论说明宇宙、世界生成的原因和最终修行还灭的原因。

此说法与道安大师所谓“托心于本无就能回归,异想便息”是同样的一个理路。实际上,道安大师在教授方法中,与现在藏传的格鲁派有很多类同之处,后面可以拿关于道安大师本无宗的资料作些比较。

但是,道安法师的本无宗并不像大家想的,仅只是这样几句话就将整个宗派说完,也没有那么简单,其主流思路是如此。但,即便是这样几句话的一个思路,道安大师也用了一生的时间精心地编辑、弘扬,自圆其说的绝妙章句比比皆是。这里进行比较,就是大致地了解一下《肇论》破除本无宗以后到底是要推出什么。

“虽色而空”即色宗

在心无宗之后还有支道林的即色宗。

“即色宗”原本是“即色家”,后来的识含家、幻化家、缘会家,这三家都来源于它,所以这四家都可以说成是即色家。大理论差不多,小的区别也有不少。比如说第一支——即色宗。支道林在立即色宗时这么说:

支道林的即色宗:宗义——色不自色,故虽色而非色,色复异空。色不自有,虽色而空。

什么意思?“色不自色”,就是说,“来证明、来了解”,世间的色法有一个被了解的过程,有一个本体存在还是不存在的过程。虽然说它是黄的,但它本身是不是黄的呢?那是另一回事,所以赋予它名义和它的本体,有两个问题。

“色不自色”。“自色”,就是自我这个本体的确认。“色不自色”就是说,所有的色法,不管是给它本体一个确认还是不给确认,它这个色还是这样已然存在的。色法,与它的本身,这其实是两回事。用因明学的词,就很容易懂(那个时候没有因明学,所谓“有境”和“境”的区别就很容易懂了)。“色不自色”,意思就是说境本来是空,即使心里已经有了“有境”,也不会因为有了“有境”而这种境界就真的“有”了。“色不自色,故虽色而非色,色复异空。色不自有,虽色而空。”色不是因自诩的概念而后有的,所以在分别层面上,即使它有了,也还是空性(无自体)。

价值与评判:虽然说,万物与“处”上的“空体”及“处”上的假象都无关,但世俗暂时中的色被否定,坏名言。并以“处”上加不加假名,转移了色“暂时有”的如理判断。

这里说明一下“时”和“处”的概念。

大乘佛教中经常说“十方三世一切佛”。“十方”的“方”,是指“处所、方位”,方位总共有十个:上面,下面,前面,后面,左面,右面,还有夹缝的四个方向。总共十个方向,它们都是空间位置。这个空间位置,用一个汉字来说明就是“处”(处所),“处所”确定指“方位”。时间在佛经中常说为“世”。“世界”是什么意思呢?时间是“世”,有明朗空间区分的是“界”,“世界”是指所处的时间和空间。那么它是不是说,东方世界就限定东方只有这样一个世界、南方世界就限定南方只有那样一个世界呢?

不是。南方所在的时间空间,东方所在的时间空间,任何人所处的任何时空,全都是世界,一人一个世界。

以处上加不加假名而转移了色“暂时有”的如理判断,这是即色宗的一个问题。

这个“处”上是有假名还是没有假名?现在暂时看到,这张纸是有的。即便暂时看到,它也是一个存在。如果全盘给予否定,那就是错误的,因为暂时的这种存在,没有办法去否定它。对于暂时存在的如法判断,就被这个加不加假名的问题转移了。

僧肇大师后来破道:

当色即色,岂待色色而后为色哉?此直语色不自色,未领色之非色也。

“当色即色”,在暂时的时候,认可它就行了,它就是有这么个东西。你不要说:“我头脑里分析它,到底是应该有还是不应该有。”它已经有了,不是可以有或是可以没有的,既然是已经有了,就直观地承认它。月称论师所承认暂时名言的诀窍便在此处。“当色即色”,是依“正世俗梯”上“正高楼”。当体即是,回归当下,此乃“平常心”,这也是僧肇大师一再强调的。

如果不是“当色即色”,你还在讨论它,“因为概念的问题,然后……”,那就是错误的。“岂待色色而后为色哉?”不需要后面给它色的名义或不给它色的名义,它这个色法已经存在了,和其光、同其尘、深度认同,看到了,承认它就好了,而后可以入道。