第三十二讲 立了别识破辨别识,佛门未来待教规

无宗之宗破诸宗,显真理故何过咎?

灭分别是观察缘起生的重要成果。“分别”是众生不能解脱世间的一个重要累赘,这是一个人人都背在身上的包裹,很沉重。若能直接领悟一切法没有自体性,那就直接领悟;若不能直接领悟,目标就是破除分别,用的方法是观察缘起生。

从“无生”推出了“缘起生”,这是进入无生的一个有力台阶。在古代,留下了许多关于缘起的论著与赞颂。包括龙树菩萨,到晚年还在赞颂缘起。

下面是“认定观察之果”中的“果需观察因”。首先是“观真实义无误故应观察”。

论中观察非好诤,为解脱故显真理。

这里就认定了观察的果。

观察这件事,拿什么做标准?拿“缘起生”的道理。

观察的对象是哪里?是我们的人世间。

观察的理由,或者说,造这样一部论,从头辩论到尾,从前观察到后,到底为了什么目的?此种观察与争论有没有什么意义?这里回答说:有,观察与辩论并不是因为喜好争论。

《中观论颂》中,曾以非一、非异等方式,观世、出世间的诸法,包括观佛早年说的佛法,说他们都无自性。但目的并不是为了破除这些法。佛早年说的,为什么到了中年要破呢?不是为了破除诸法,而是为了破除对于这些法的实有知见。不是为了破法本身,而是为破你对法的执著。因为这个法前面用过,现在该舍掉。

所以《金刚经》中说:

法尚应舍,何况非法?

“舍”不是舍所有的法,是舍现在已无实际价值的法,舍掉不再起作用的部分,留下现在能起作用的。不是为破法的本身,而是破对于法已经生出的执著。

“说法”是件很为难的事儿,佛很为难,诸大师也很为难。你说“不生”,大家执著断见;你说“缘起生”,大家又执著常见。你说这边,他执那边;你说那边,他执这边。所以此处,为了令众生得到解脱,月称论师以大悲心显示真理,并非为了显示个人辩论智慧,而是为了将真实相(真实事相)展示给众生,使其不再去轮回与遭受痛苦。

反过来,与月称论师争的这部分人,不断提出的这些问题,恰恰显示出他们对“缘起生”的不能接受。

月称论师说:你们这就没有大家风范了,我是为了“显真理”,所以不停地进行辩论。你们却说我爱好争论。我不是为了“好诤”。显示真理时,你们的这些说法如同蔓草挡道,不得不除。既然是不得不除的,我除掉它们能有什么过咎呢?

在《中观四百论》中,提婆菩萨便曾总结佛说法的意图:

诸佛虽无心,说法摧他论,而他论自坏,如野火焚薪。

诸佛虽是无心的,但他也说法,而将一些外道论摧灭了,佛倒没有“摧毁他论”的行相,没有摧毁他论的所见,但是,外道论自己坏掉了,因为他们不符于正法。佛说了正法以后,外道论自然就放弃了。

可见,这里不是为了争论,更不是为了显示聪明而辩。

曾有人评论说,这部论在历史上出过问题,太虚大师曾对《入中论》做过评价,说月称论师“好争论”。我相信月称论师在公元7世纪时,便已回答了这一后人提出的问题:我不是好争论,而是“为解脱故显真理”。月称论师这是为了救众生啊!

若由解释真实义,他宗破坏亦无咎。

若说“你是为了建立自宗”,我们自宗没有“宗”,没有一个定型的理论,只要符合佛陀般若正见的,便是我们的“宗”,没有所谓的“四理论”、“五理论”。但是,你若有不符合佛正见的部分,我们能看出来。为什么?因为我们有正见的原则在此。

因有功德故,理当去辩论

我们这一个宗,不是你们前面所说的“好诤”与虚妄分别,但回过头来,可以帮你们去除虚妄分别。

你看,你喜欢自己的见解,不喜欢他人的主见,当下便是分别心了。这分别心对自己是贪,对他人是嗔,一时具备两种念,是生死之因。我们前面的观察的确能帮你速得解脱。如果说辩论的意义与价值,最直接的就是展现在你身上,就像日光除去黑暗一样。辩论与观察不仅没有过失,而且有巨大的功德。

“认定观察之果”大科判之下的“具功德故应观察”:

若于自见起爱著,及嗔他见,即分别,

是故若能除贪嗔,观察,速当得解脱。

若爱著自见、嗔恚他见,当下便是系缚的分别心;若能除掉这种贪著自宗、嗔恚他宗的分别,而以正理观察,则可速得解脱。

每下而愈况,于平常用心处见道

至此,法无我空性的障碍已彻底扫除了,以理抉择法无我空性已说完。“法我”的“我”到底是什么?就是前面的障碍。不要认为这种说法是错误的,一点都不错,“法我”就是前面涉及的这些障碍。能解决它,法无我空性便现前了。法无我空性不现前是什么原因?就是因为所学的这些障碍。那么我们现在学过了,为什么还不现前呢?因为虽然学过了,但心里的这些小毛病还舍不掉。

法无我空性的抉择虽很高深,但为何都依生活常见的事物论证说明?这是个很有趣的问题。研究人无我空性时,举的都是很现实的譬喻。法无我空性临近终极抉择,属于甚深习气的抉择,为什么选择这些日常生活中的基本知识?

其实在用心时,人同此心,心同此理。再高的人与再低的人,用的都是生活中的智慧去解决问题。解决最高深的问题与最基本的问题,用的都是这现前的念头。所以在现前习见的知识范畴中找来依据,解决问题,哪怕是最高深的智慧,你也得用这些。

这是个简明易知的选择处所,随处可见,便随处可用。前面说过的“每下愈况”、“平常处见道”,就是这个道理。

在平常处,我们解决问题。抉择深妙智慧时,解决问题的也还是平常思维模式,还是平常道理。到了那时,念头还是平常心。不管多高深的坎儿,最终过坎儿的还是平常的小思想。因为只要没有彻底成佛,用的都是平常心,那么我们就用平常心。

用这种方式,我们已轻松渡过难关——抉择法无我空性现已结束。

别破唯识之密意

表32-1 别破唯识之密意

表32-1 别破唯识之密意只为遮除识,暂时建立识

这里需要讲几个问题,虽然不是月称论师原论上的,但应单独摘出谈谈。

1.别破唯识有密意:可以暂时建立实有能知的“识”。

即:为了遮除能知之“识”,可以暂时建立实有能知的“识”。

因为:在以理观外境为空时,同时其能观之“识”即已成空,故其事实成为,因

为要遮它,暂时建立它;因为建立它,即遮除了它。

所以:建立暂时实有的能知识,便彻底遮除了能知之识。

别破唯识有一个密意:可以暂时建立能知的“识”。既然说到“暂时”,那么就要看看这个“建立”到底有什么作用。这也是唯识派立宗的原因所在,也是佛当年在《解深密经》与《楞伽经》中说出“如来藏”与“依他而起”等道理的原因。

原因是什么?建立能知的“识”,是为了遮除能知的“识”。不建立能知的“识”,并不说明你就能遮得掉。是以暂时建立实有的能知“识”,来遮除自己这个能知的“识”。可以说这是种“以楔出楔”的方法:以前有个木楔将这儿堵住了,现在打一个楔进去,将前面的楔顶出来。

当然,这个建立要有技巧,要能收能放——将其建立成为暂时的,别将其弄假成真。只要遮除了所知,这个能知“识”便可舍弃。

在以理观外境为空时,同时能观之“识”也就变成空性了。所以,事实便成为:因为要遮它,我暂时来建立它;因为建立了它,我便能遮除它。所以,暂时建立实有的能知“识”,便彻底遮除了能知的“识”。

能知“识”的建立,就是为了解决这一个问题,这是目的所在,但唯识宗也不能明说。明说了以后,别人会说:“既然不想要它,你单独说它干吗?”

所以说“别破唯识有密意”,“密意”便是为了遮除“能知之识”。暂时先建立它,便有了遮除它的方便。

用汉语说简单多了,就是“以楔出楔”。木楔打得太实拔不出来,后面钉一个进去,重新建立一个,把前面的剔出来。结果是后面也不实,都剔出来。

唯识与中观的了义标准不相违

2.唯识与中观的了义标准不相违背。

理解这点甚难,不在这里几乎不可能讲到,所以说“此义非余有”。唯识与中观的了义标准,是唯识与中观两大宗派产生根本对立、不可调和的主要原因。你说这种标准是了义,我就说这种标准是不了义,两边就有争执了。

有云:初转法轮、三转法轮不了义,二转法轮为了义;

有云:初、二转法轮不了义,三转法轮了义;

有云:不依转轮初后,以三相定夺。一相者,遗余密意;二相者,另有所为必要;三

相者,直接妨害另外的了义。具此三相,是不了义。

有人说,初转与三转法轮不了义,二转法轮才了义。这种人通常都标榜自己是学中观的,说“我们现在讲的是中观见”,将初转与三转法轮都说成是不了义,甚至三转法轮的如来藏也不许说,只有彻底的空才是了义。

有人说,初转与二转法轮不了义,尤其后来唯识宗的学人说:“三转法轮的唯识才了义,二转法轮对如来藏交代得不清楚。”

西藏的论师常研究《辨了不了义论》,他们也有一种对“了义”的确定标准。在三转法轮中,不依据初、二、三转法轮的先后,而以另外的标准来确定是否了义。这里说“以三相定夺”,符合这三点之一便是不了义。

一是“遗余密意”:不能概括其他密意。

二是“另有所为必要”:此种说法还为了指出另外一种更深的道理,于是说明此种说法并不彻底。

三是“直接妨碍另外的了义”:比如,此处说这一说法“了义”,但若指出另一了义说与此不同,相互之间有违背,那么便说明此“了义”不够了义。因此,任何一种了义说都可检验此说是否了义。

密意已说完,不是另有所为或直接妨碍另外的了义,如果具备这三个条件,或具备三个条件中任何一个,便属于了义。

这是西藏最原始的宗派间确定了义的标准。

《入中论》这一宗如何确立“了义”与“不了义”的标准呢?

龙树菩萨的中观与无著菩萨的唯识,这两派是我们确定了义的宗派。他们用二谛建立互不相违的方式,将两个宗派的了义与不了义确定成为一致的。

在他们完全建立互不相违的二谛之前,其他宗派互相的矛盾很多。而在中观与唯识这两派中,除了龙树与无著菩萨两人神交的过程中,他们确定的了不了义的标准是一致的以外,他们的后人也有很多不一致。

而龙树中观与无著唯识,则因二者的二谛建立互不相违,故其二者的了义标准也不相违。

因为建立二谛的方式融合,所以他们的了义标准也得到融合。他们建立的二谛可以相容,所以他们了义的标准也可以相容。

这是在终极层面,本宗确立的中观与唯识在了不了义问题上的共鸣。

以中观唯识二谛建立不相违为基础

首先来看胜义谛与世俗谛是如何不相违背。此前讲过这一内容,现再回顾一下。

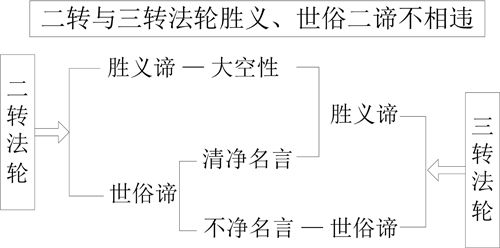

表32-2 二转与三转法轮胜义、世俗二谛不相违

表32-2 二转与三转法轮胜义、世俗二谛不相违首先关于大空性,即所说“空”的这一部分。《般若经》中所讲的多是大空性,同时提到了一些所谓“现”(显现)的部分。即便是如幻的显现也是显现,所有显现的部分都归入世俗谛。没有如幻显现的部分就是纯粹的大空性。

所以,二转法轮确定的了义很直接:任何显现都不算大空性,都不算胜义谛;胜义谛中没有任何现象,没有任何有情世间,也没有任何器世间。

你说净土有黄金,这也不符合大空性。为什么?因为大空性不能有现相,所说的净土这个结构就不符合大空性。所以,说净土是佛打造的世界,这也不行,也只是属于世俗谛。对于二转法轮来说,西方极乐世界的构造,它的七重行树、八功德水……都是世俗谛,不能算胜义谛。

在二转法轮期间,佛没有说西方净土、东方净琉璃世界属于般若正见所允许的范围。二转法轮时说:“所谓西方极乐世界者,即非西方极乐世界,是名西方极乐世界。”那是假名,如果现在让佛来说这个问题,也还是会这么说。

为什么?因为这些都属于世俗谛。属于世俗谛的清净名言这一部分,这是二转法轮与三转法轮谈法不同之处。清净名言在三转法轮中就是胜义谛了,佛的净土是胜义谛的所辖范畴,但到了二转法轮中就一定是世俗谛。

为什么二转法轮要单挑出大空性作为胜义谛,而不将清净名言也包含进去呢?因为清净名言会带来另外的问题——不清净的名言。二转法轮首先在一体两面的大空性与如来藏光明中先说一面,但这面必须得说干净,不能拖泥带水,得说彻底了,另一面才能同时兼得。

所以,虽然只说了大空性,而说清净名言、如来藏光明是世俗谛所摄,但等到你得到了掌心时,掌背能不跟着你走吗?虽然批评清净名言,说“佛来佛斩、魔来魔斩”,说“所谓的净土都是假名,是无意义的”,但事实上,大空性具备了清净名言的另一面(如来藏)功德。虽然具备了它,但总在批评它。

就如你总在批评手背,赞叹手心,但你赞叹手心时,手背会不被跟着赞叹吗?不会,手心手背是一体两面。有的批评只有批评的意义,有的批评是赞叹的意义。

我们平时为人处事也都有这一套。想“赞叹”某人很漂亮,怎么说呢?“某某啊,你比街上那个丑八怪漂亮多啦!”一听就知道,这是在批评他。但是回过头来,赞叹他也有办法,用批评他的方式赞叹他:“某某啊,你这人写的诗就是不行,就比李白的诗差一点儿。”这是多好的赞叹啊,意思都在这儿。

可以只说大空性,同时兼得清净名言,还不提清净名言。这是二转法轮时佛常用的方式,也是其“基本教规”。

到了三转法轮便不一样了,大空性的事情很少谈,就谈清净名言,常常在讨论清净名言与不清净名言的区别,说清净名言就是胜义谛。但名言如何能清净呢?能清净,还是因为去除了不清净的东西,获得名言上的大空性的成分,才能有清净名言。所以这里,胜义谛将大空性给框进去了。到了三转法轮的时候,说如来藏从来都不提大空性,但能有这个如来藏,能没有大空性吗?一定还是兼得的。

所以实际上胜义与世俗二谛,两次转法轮是不相违背的,只是说法上有区别。区别在于,二转法轮的时候,挑出了“手心”这一面,说明白了;三转法轮挑出了“手背”,将手背说明白了。但要注意原则,就是要说得“明白”,说“彻底”,否则不能起到彻底引证学人进入大空性与如来藏不二境界的证悟作用。二转法轮说得彻底的是“大空性”,三转法轮说得彻底的是“清净名言”,需要谨慎了知。

二、三转法轮,各自有对空性、不清净名言、清净名言的定义。合并到一起看,则是对三者做出了符合自我宗派依据的概念转换:大空性在三转法轮不了义(非圆满的胜义谛,不是胜义谛的全体),但在二转法轮却是了义(胜义谛的全体);清净名言在二转法轮不了义,但在三转法轮却是了义的,因为其中已包含了大空性。彼此之间,形成鲜明的定义交换,用现在的话说,叫做“替换概念”。

既然将大空性说明白了,那么清净名言得到了,如来藏光明已经有了。既然三转法轮将清净名言说彻底了,那么大空性便得到了。都有一面可以不说,但是一定干干净净得到,不会再拖泥带水。这就是二转法轮与三转法轮的高明之处。

二转法轮与三转法轮的了不了义一致——以“现分、空分”与“实相、现象”确定大空性与如来藏光明了不了义

虽然有这么高明,但我们拿过来,用这些框架来确定了义与不了义的时候,要注意哪些方面呢?

如何按自宗方式确定了不了义呢?以“现空”方式来分。即:所有“现分”所说以世俗为主的法义皆属“不了义”,所有“空分”所说以胜义为主的说法皆属“了义”。这是二转法轮的划分。三转法轮,则以“实相、现相”方式来划分。凡“实相、现相”不同则为世俗法,是不了义,凡“实相、现相相同”是胜义法,属于了义。二转法轮了义法称为“大空性”,三转法轮了义法称为“如来藏光明”。

如果按照自宗的方式确定了义,在二转法轮的时候,是用“现”与“空”的方式来区分什么是了义,什么是不了义。“空”是了义,“空分”是了义;“现分”是不了义。

“现分”是说显现。二转法轮中,这些都属于不了义。“大空性”属于了义。

二转法轮区别了、不了义的名词是“现分”与“空分”。“现分”是说有所显现,有一个影像出现,有影像出现的都属于不了义。

“空分”,没有任何影像出现,属于大空性的,属于了义。

这是二转法轮了、不了义的分法。(详见表32-2 二、三转法轮胜义、世俗二谛不相违)

三转法轮了、不了义的分法,就是“实相”与“现相”的区分。不清净名言属于“现相”,就是常说的“现象界”;清净名言属于证悟以后的“实相”。

三转法轮说,当“现相”向“实相”靠拢,完全合并到“实相”中去,那就是了义;如果“实相”与“现相”没有合并,依然还是分着家的,那就属于不了义。

因为,三转法轮中,如果实相与现相合并了,那么实相中就有大空性;如果实相与现相分家了,那么实相中就没有大空性。为什么呢?因为只有大空性才能解决不清净名言,只有大空性才能将不清净的名言现相处理掉。

所以,合并了以后,就没有不清净名言了,就只剩下大空性与清净名言,这是三转法轮的胜义谛。也就是说,三转法轮的胜义谛其实需要两个条件:大空性与清净名言。它的了义有大空性与清净名言这两部分。

二转法轮的了义是胜义谛的大空性。了义的部分虽然有大空性了,但单独干净的大空性是解决掉了不清净显现部分,所以清净名言自然也就随之而来。

因此,三转法轮与二转法轮的了义都有大空性与清净名言。所以,它们的了义是一致的。

它们的不了义也是一致的。为什么呢?

因为它们的不了义都与不清净的名言有关。不清净的名言没有归拢到清净名言中,就是三转法轮的不了义。不清净名言仍然有显现,正所谓不清净名言在,清净名言也在,在这个时候,它也是二转法轮的不了义。

所以,二转法轮的不了义与三转法轮的不了义也是一致的。二者都是因为清净名言与不清净名言没有合并,才分家了。

般若大空性与如来藏光明同为了义

所以,在佛陀三转法轮中,二转、三转两次说法各有其核心。二转法轮的核心是空分大般若;三转法轮的核心是“实相、现相相同”的如来藏光明;其核心即是各自的了义,此外的方便说是不了义。

且由于二、三转法轮各自的二谛标准完全相融,所以空分大般若与如来藏光明,这两次转法轮的了义也是完全相同,相互平等,皆为了义。

所以,二转法轮虽然与三转法轮辨别了不了义的方式不同:一个是用“现空”,一个是用“实相现相的合并与不合并”,但结果实际是一样的。二转法轮的了义就是三转法轮的了义,二转法轮的不了义就是三转法轮的不了义。

在此点上,因为建立二谛的基本规则互相融合,所以二转法轮与三转法轮了不了义的标准是完全一致的。

月称论师以后,我们通过交叉阅读法尊法师的汉译与不败尊者的科判而得到这么一个确定方式。在中国历史上,尤其近代,辩论激烈的几派是不可能得到此结果的。

一般的学者都会认为,近代以来,唯识与中观之间的矛盾是不可调和的,彼此水火不容。我要灭的,你要立;你要立的,我要灭,绝对是相反的。但我们基本上保持着温和的、和谐的、发展的态度,让这两个宗派牵手和谈。

相信通过前面对于中观的学习,这种牵手和谈是一个千古美德,让龙树菩萨与月称论师在常寂光明中破颜微笑。这是理想,人的问题还是要由人来解决,如果由人的问题导致了矛盾,就由人的努力来导致和谐。现在建立和谐的时代也到了,佛教也要和谐,这里建立了这个和谐以后,大家心里有个和谐,知见和谐了,所逢无碍,这是将来的收获。谁能所行无碍啊?自己内心中没有斗争,没有争执,这样的人才能所行无碍,到哪里都能化解矛盾,解决矛盾,最后让所有的矛盾变成功德。

二转法轮的了义称为“大空性”,或“大般若”;三转法轮的了义称为“如来藏光明”,二者就是手心与手背的关系。

在佛的三转法轮中,提出了“如来藏光明”的概念。二转法轮是空性、般若正见。这三次转法轮,可以说二转法轮、三转法轮的说法都各有其核心。二转法轮的核心是空,就是空分的大般若见,这是了义的。三转法轮的核心是实相、现相相同的如来藏光明,实相、现相合并了,这个如来藏光明是了义的。

除了以上两次转法轮的核心以外,所有方便说法,都是不了义的,这两个核心就是了义的。而且由于二转法轮、三转法轮各自的二谛标准是完全相容的,所以空分的大般若与如来藏光明,这两次转法轮的了义完全相同,相互平等。

“破性显相”与“破相显性”的真实义

汉地佛教的传统中,人们将中观、唯识的相互关系归结为:“中观破性显相,唯识破相显性”,以此作为二宗究竟了义教法的简洁归纳。在终极了义的佛性上,其两面皆为了义:皆不再有密意,也不再互相妨害。虽然佛性的另一面表现了不同的特质,但两面都已经各自彻底而无假名。中观离了两种名言,见到空分的大般若,虽弃清净名言,却不妨由空分般若兼得清净名言,故说是“破性显相”;

中观是“破性显相”,唯识是“破相显性”,这两句话不能放在太浅的地方去理解,“中观只是破三自性,唯识只是破一切外境”,没有这么简单。如果想要透彻理解,还是要到《入中论》这一体系内来理解。祖师大德们说得高明,说得简洁,但要理解它,却颇费周章。

在终极了义的佛性层面上,两面都是了义的。空性见这一面是了义,如来藏光明的背面也是了义的。所以这两面各自都没有密意,正面不会妨碍反面,反面不会妨碍正面。虽然佛性的另一面表现了不同的特质,是光明与功德的那一面,但是两面都已经各自彻底了,各自都没有假名的概念。

所以,中观离开这两种名言以后,见到了空分的大般若。这时虽然放下了清净名言,却由空分般若兼得了清净名言。因为这个原因,就说“破性显相”,这是中观的所得。

唯识令不净名言向清净名言合并,虽然执取了清净名言不谈般若空分,却不妨由清净名言而兼得自己另一面的空分,故说是“破相显性”。

这就是“中观破性显相,唯识破相显性”的合理的解释。但这个解释要拿到我们现在的语境中才解释得通,没有这一前提,想解释清楚这两句话很难。也不能老当话头参,总要有个理由说明它就是个真理,所以做以上的解释很有必要。

下面这个问题,是由唯识的“识”字引申的探讨。

文字正本,义理清源

3. 月称论师将唯识列入法无我所破,鸣破汉地唯了别识派千古奇冤。佛经翻译的问题,导致佛教发展两条必由之路。

其一是文字结构问题,其二是思想结构问题。文字结构出错则导致翻译名相定义混淆,思想结构出错则导致教义解释偏差。两条必由之路,即是要将此二者都正本清源。但这正本清源工作都无法独立完成,互相推助则行之有效。

现在有一部分人热衷于考证,认为从文字结构上能将教理思想结构的问题都解决掉,而有一部分人又偏重于教理的互相推演,认为能将文字翻译的原始问题克服掉;实际上,独立地去完成其中任何一个问题都会有困难。

如同在考古界,完全依赖于仪器去检测文物,颇为专家级的“老行家”所不齿,因为以有限眼光所执著的有限呆板的检测手段,容易有漏洞。但回头来说,文物专家仅靠眼力也不够,毕竟世界上还有看不懂的东西,所以也不能完全否定检测技术所起的作用。

佛教中也存在这个问题。学者胡适说,虚云老和尚的父亲是否作过福建知府有待考证。但这个问题研究清楚了以后,对于虚云老和尚是一位大德到底有什么妨碍?没有妨碍的问题,研究一大堆干吗?

但实在讲,现今佛教发展也存在着另一个偏差,有些法师确实缺乏面对证据的客观态度,一味凭空推演,将教理说得不符合实际,空想的多,这也让人看不起。

所以,对于文字的考辨与对于义理的推究齐头并进才可解决问题。

此点在中国的文化史上同样是个问题。古代的文字学称为“小学”,“大学”是经学。学经典的,学好小学还不够,还要学义理推演。但是,如果学义理推演的人没有听过《说文解字》,没有弄清楚中国汉字的基本结构与来源,这个义理推演能不能靠得住很成问题。想当好一位学问家,要兼备两方面的眼光。

区分“辨别识Vijñāna”与“了别识Vijñapti”

比如:我们破“唯识”的“识”字,翻译上的问题导致教义不明。

梵文有两个识,都被玄奘大师之前的译师译为“识”。一个是在普遍层面上,很粗浅,对所有法执为实有的Vijñāna辨别识;一个是在法性临界层面上讲,自明自知的Vijñapti了别识。前者是脱离善取空性而内六根外六尘相对而起的辨别作用,能取与所取分明,后者是自证分自体及功能同体作用而以心为主遮所知境的自明自知。

唯识的这个问题,说它是“千古奇冤”还真不错。现在,我们依据月称论师在法无我空性部分来破唯识,现出这个问题的原形。

Vijñāna是普遍意义上讲的很粗浅的识,第一识、第二识、第三识、第四识、第五识、第六识、第七识,所有的这些都称为识。这个“识”是大众通用的,不是修行人说的。眼也是一个识,耳也是一个识……印度古代的人都是这样称呼的。严谨地说,梵文的这个词翻译过来称作“辨别识”。只要能分辨,能知道赤橙黄绿青蓝紫,能辨出其形相,都称作“辨别识”。

Vijñapti是在法性临界层面上自明自知的“了别识”。在这一面是自证分,一旦契入进去,就是佛性,就开悟了。临界层面上的识,是一种自明自知的“觉”,这个识称作“了别识”。只有了解,没有分析。虽然知道有这么个事儿,而不知道去思考。思考是无法推进的。

前者是在粗浅的识心中已经泛滥的一种辨别识;后者是在所谓“混沌初开”的状态,已经临界于开悟的状态,临界于善取空性的状态。前者是脱离了善取空性,而六根对六尘起的辨别作用,能取所取非常分明;后者是自证分自体以及功能同体作用,而以心为主、遮除所知境的自明自知。

建立自证分最核心的目标在于不分开作、作者与所做的业,它们一定捆绑为一体,同时其作用又能于自体转。自证分就是这样矛盾地建立起来的,它经不起胜义理论的观察,但在世俗中,对心不实有的宗派,要容许建立自证分。此种前提之下所成立的“了别识”可以成为很有用的修行方便。

“了别识”是修行方便,唯识宗是唯了别识宗

当年,弥勒菩萨、无著菩萨,根据不同层次的自性,分出这两个词的定义与作用:前者是六识层面上的,后者是七识与佛性临界层面上的。前者是世俗意义上的识,后者是解脱意义上的识。“唯识无境”,是以心为主简除外境执著的方便,但也只是对识的后者定义,才能成为不了义的入手方便,假如停留在前者的意义上,就没什么修行的价值了。

当年无著菩萨在梵文的《瑜伽师地论》与《唯识五论》中所使用的就是“了别识”。在他的原著中,有修行价值的唯识宗可以解释成为“唯了别识宗派”。要正本清源,因为这件事儿唯识宗祖师无著菩萨说得很明确。

后来的翻译混淆了这两种识。“辨别识”与“了别识”在中文中都翻译成一个“识”字。其实很多谈辨别识的误会成了别识,很多谈了别识的误会成辨别识。

就像我们说“无生”,是说外境的事物没有发生过,若是混淆成了空性、证悟的境界,就会比较麻烦。在说空性的证悟境界时,又以为是说一个事物没有生没有灭,这就混淆了。

这在中国的唯识宗发展史上也一直成为一个问题。但此问题有一个解决的途径,藏文翻译的所有梵文论典中,“了别识”与“辨别识”都是分开的,藏文没有这个错误。

在《入中论》的藏文本中,破唯识破的就是“了别识”,而且还是放到法无我空性的部分去破的。因为放到法无我空性的部分去破,所解决的就是七识进入八识证悟的终极问题,解决的是法无我空性的问题。如果放到辨别识上,解决的就是六识的分别念头的问题,那么它的价值就小了。

整部论中,有两卷文是在破唯识。看得出来,全都是为了显示法无我空性来谈这个了别识的。证明了什么呢?证明了无著菩萨所说的唯识宗是了别识,不是辨别识。说辨别识的意义不大,说了别识才是有用的,才具备重大的修行作用。

月称论师之所以一直到最后也不破自证分,在名言部分留着自证分,就是在使用无著菩萨所建立的了别识的此种修行方便。此方便的建立特别有用,正是基于唯识的识是了别识,不是辨别识。

故在印度早年,大师们将唯识立为一个有修行价值的宗派,主要是站在自明自知的了别识层面上,作唯识观,成为离分别增益的有效入道方便,依总的教规而言虽不了义,但确有修行价值。

“四有四无观”

Vijñapti了别识,它的立意在于,没有能所对立的问题。

正因为唯识的“识”是“了别识”,所以唯识这个“识”的意义,在于没有能所对立的问题。我们前面知道,它将“作者”、“作业”与“作”都死死捆绑在一起,才被中观批评为“刀不自割”。被批评的原因就是因为它要捆绑住,所知与能知都是一体的。

所知与能知是一体的,这才有修行价值。外境与我们是没关系的,其显现都是心现的,这就有修行价值了。

所以,在慈氏弥勒菩萨与无著菩萨有“唯了别识观”出现。

近人韩镜清,作为一位没去过印度而仅在中国成长的学人,虽然也曾像“打纸老虎”一样地攻击过玄奘大师,但也为唯识宗做出了一项重大贡献,总结慈氏、无著菩萨的唯了别识观,将其分解成“四有四无观”,云:

只有相似相续,没有常一不变;

只有相互依存,没有独立存在;

只有能分别识,没有所分别相;

只有一隐一现,没有真正显现。

这其中,四个“没有”很正确,四个“只有”中,有两个与另两个矛盾。“只有能分别识、只有一隐一现”与“没有常一不变、没有独立存在”相互不容。很明显,“只有能分别识、只有一隐一现”是修行方便,不是了义的法;而“没有常一不变、没有独立存在”是较了义的说法。这是一段既有究竟又有方便的唯识宗精华实修片段。

“四有四无观”的前两句,不就是中观吗?

“没有所分别相”与“没有真正显现”说的也是中观。但“只有能分别识”说的是暂时建立不了义的了别识的方便观。而“只有一隐一现”,说的就是了别识。了别识存在,外境不存在。

前面讲过,中观“别破唯识”的密意,就是可以建立暂时的独立的识,让它暂时起到修行的作用。

后面的四个“没有”都是很正确的,四个“只有”中,前面的两个“只有”是符合中观立意的,后面的两个“只有”,“只有能分别识”、“只有一隐一现”说的就是唯了别识观,说的就是在修行过程中,建立的不了义的方便,此方便有修行的价值。

唯识学人要读一读《入中论》,不能忘了龙树菩萨

20世纪三四十年代,事关唯识宗新旧两译之争论,以及兴起的南欧(欧阳竞无)北韩(韩清净)诸家,到“四有四无观”,这里,似乎才有了一些宁静。但由文化根源留下的伏笔,不会让争论那样容易地止息。若谈省事有用的方法,唯识学人,还是要读一读月称论师的《入中论》,还是不能忘了龙树菩萨,如同学唯识不能忘了弥勒菩萨与无著菩萨!

死咬方便观,直到胜义现

“能分别识”和“一现”,怎么会被立起来呢?

依全偈的态度,应该是不允许建立“了别识”这种观的,而若将能分别识的“一现”,理解为“唯了别”中自证分的自明自知,就全都能理解了,便可以建立起来成为修行方便。原来,四个“没有”加前两个“只有”,都是讲的胜义道理,“能分别识”和“一隐一现”,讲的是自证分自明自知方便观中,因“能遮所知即遮一切知”故,所立的唯识遮所知观。这就是《大日经》中“以方便为究竟”的“究竟观”。

既然你不能直接现见胜义,那就死咬住方便(“唯心无境”、“唯了别”)不放口,将其作为胜义,直到胜义现前,可以放口。

随许名言是什么意思呢?就死咬住“没有一切”,我就只有一个隐隐约约的、如幻显现的心,这就是唯了别识心。你就死咬住它,既然将来也都是没有的,都是空性的,那么现在就死咬住这个隐约的显现,以它为心,死咬住不放。最后胜义现前了,我们放口了,证悟就得到了。唯识观的诀窍全都在这儿。

后来几位有贡献的老人家,将唯识这样一个宗派立意建立成为“慈氏学”,使唯识的态度端正到了弥勒菩萨与无著菩萨的角度上来。这是对的,符合历史发展的需要。这种唯识观对将来的发展,还能产生巨大的作用。

通过前面的分析,我们知道,月称论师对此种观法不是无情的,是有意的。没砍它,留下了这个唯了别识观。“心无之宗不可无”即是此意。唯了别识观中也说四个“没有”,这是一个心无的宗派。两个“只有”确定了方便。用唯了别识观作修行,是有效的修行方法。

谁为唯识出面,鸣破千古奇冤?——月称论师

如果将Vijñapti译成了“唯辨别”义,那么唯识观就只能具备清理人我执著方面的作用;而如果译为“唯了别”义,则具备清理法我执著方面的作用了。

若当时只翻译了“辨别”的意义,那么唯识观现在就只能在清理人我执著、在六识的层面上发挥一部分的作用。如果翻译成为“唯了别”的含义,那么就具备清理法我执著方面的作用了。

梵文中二义分开,藏文也是二译分开的,唯汉译中二义同字,颇难辨识。这种混淆,虽不致将“唯了别”义彻底扫除,而不能凸显,也必然导致二义之争,使人丧失对法的信心。

梵文中,这两个义理是分开的,是明确的。藏文也是分开的,没有犯错误。汉语中使用同一个字,就很难辨别。汉语其实也没有错,确实都译为“识”,但若后人不知梵文与藏文的含义,见识面没那么广,便头疼了。这个“识”看起来像是很深的那个意思,又像是很浅的那个意思,这就混淆了。

此种混淆也不至于将“唯了别义”彻底扫除,但也就不能凸显出“唯了别识观”在法无我空性修行中的功用,也必然导致两种义理的争执,使人容易丧失对于佛法的信心。

依月称论师在前论的分科判教,唯识乃在法无我空性的辨识部分破除,他用全论来说明,“唯识宗”只有译为“唯了别宗”才有实义,才不致错会祖师原意。使其作者、作用、作业三者既不异体又生功能自作用的理解,得到诠释。令心脱开外境之执,成为世俗中的入道方便。

月称论师通过一番辩论与所安的位置,让我们看清楚了这个词的含义。也可以说,我们是学中观的人,但却维护了唯识宗,替唯识宗鸣破了千古奇冤。

中观对待唯识:先破后留

不过,月称论师考虑得更远。正确的方便可以当究竟,可以咬住不放,直到究竟出现。但那毕竟是方便,不能因为有一部分作用就破坏了教规,因此又将其“唯了别义”拿到破他生段落中破除。此后才将如来藏识及自证分拿到世俗意义中,确定“心实之宗不可立,心无之宗不可无”,作为并不了义的有用手段,以备使用。先明教规,再明作用。

先确立教规,再进行使用。虽然替唯识宗鸣破千古奇冤,唯识宗也有价值,但是这里的基本教规要建立起来。并不是说龙树菩萨比无著菩萨高明,但就我们个人而言,必须要走月称论师这条路,先立教规,然后再去寻找它的作用。

千年奇冤,当庭和解

月称论师在法无我空性中破唯了别识,确立了唯了别识宗派,明确告诉我们,唯了别宗的执著在法我部分。

将其放在法无我的部分进行破除,实际就将它的终极地位确定了。不放到人无我部分破,也就是说,这个识里面所破的唯识,全都是唯了别识,不是辨别识。

可以说,如果这部论在千年前被译往汉地,早就没有唯识新译旧译之争、唯识法相之争、教下宗门之争了。汉地唯识十宗的千年冤案早就当庭和解了。

不过,这个争也许会有争的意义。只要有耐力,你就继续地摸下去,总还是能摸到祖师的鼻孔,和祖师同鼻孔出气。最怕的就是一部分人没耐心,摸着摸着摸不动了,就不摸了,放弃了,失去了信心。

翻译的问题,我们从义理分析上已然解除,而又由《入中论》系藏文译本,藏传佛教的唯了别学的态度也能全面证知。以上确是真知灼见,解除一桩千古奇冤。

从《入中论》破他生的义理方面,确定了唯了别识的意义。又从释词方面的翻译确定了“唯辨别识”与“唯了别识”是有区别的,因为藏文的译本在这方面没有错误,在《入中论》中非常精确。

法尊法师的翻译非常明了,当时是他自己做翻译,印顺导师帮他润文。先不讨论印顺法师的主张,我们知道,印顺法师至少读过六遍大藏经(当时也已读过两三遍),因此对经论的组织架构与释词的翻译把握得非常精准。他正是在阅读的高峰期为《入中论》作的润文,所以当然精确。我们要相信这两位逝者的功绩。

然而,如此功德的一位印度那烂陀方丈,居然还被讽为“好斗”,实在不好理解。

若谈佛教未来,非立教规不可

若论佛教将来的发展,在翻译问题及义理问题上,必须要树立“教规”,无教规则将来难以有佛教。两个问题的彻底解决,就一个词——教规,就一部论——《入中论》。之前太未受重视,是因为我们太不了解现实的复杂性,太不了解正见(教规)的必要性了。

那么,用什么方式来树立教规呢?

有些人一说到佛教的未来,就推到“与时俱进”进行定论。只以“顺着潮流混俗”诠释“与时俱进”,那是不明理的人才用的手法,其实,《易经》中诠释“与时俱进”,是说:“与时偕行……知进而不知退,知存而不知亡,难免失其正!”依我之见,当前佛教界急需以此语作为当门警策。

经济大潮裹挟之下的一些学佛群体,正以表面繁荣自得,而以膨胀的心理铺排膨胀的前程之时,我们必须要为之提醒一句:“各自为政且各有利器的孩童最危险。”因为,利器可以伤人,各自为政,标志着没有共同方向,可以为蝇头小利相互厮杀直到同归于尽。只有“思想群体”,能为大众指引共同的生存方向。

就个人来说,我极为推荐《入中论》这本书,这是一部专述“教规”的论著。现阶段,其有效性甚至超越了《中观论颂》。因为龙树菩萨当时还没有面对未来子孙佛教的这么多、这么复杂、这么不争气的问题。月称论师要晚很多,待他出现时问题都已经出来了。

月称论师的这部《入中论》一直都未被重视起来,是个很大的遗憾。当年翻译这部论时,法尊法师遭到的第一打击来自太虚大师。作为他的老师,太虚大师给这部论做了一个“乐著内诤”的评价。第二个打击就是在当时的成都少城佛学社,法尊法师讲《入中论》时,唯独隆莲法师做了一个简单的笔记,简单到几乎相当于释词,就是对颂词进行一个白话释词,仅此而已。《入中论》在当时也只是个“萝卜白菜”的地位,很多人根本学不进去。

我认为这部论切合时宜,应该重视,应该研究,将来应该经常诵持。在当时,包括法尊法师,当年的精力也不允许他来解决现在这么多的复杂问题。既然得不到解决,《入中论》的光辉就展现不了。

“教规”一定要反复提倡。《入中论》好在什么都破一遍,又将所有的教规都立一遍。不管你传承历史有多长,《入中论》都更长,而且是在那烂陀寺。你的教派的建立总有一个根本祖师吧?那就是龙树菩萨。无论是在汉地,还是在藏地,现有的宗派都将龙树菩萨当做他们的祖师。你总得根据祖师的学问走吧?祖师的学问在哪里呢?就在《入中论》这部论中。所以应该加大力度,加以提倡。

建立基础正见,取舍应合时宜

要建立佛教的基础正信,并要在学习的同时了解自己的根器,根据个人基本阅历做一个判断,明白什么事情是眼下应该做的,有哪些事情是不急于去做的。有其取舍,知道最紧要的是做什么,这样有利于更快融入正见。

该做不该做,如何取舍需要智慧。上山时,挑担子的人就要快,游客就要慢。不是任何时候都提倡快,也不是任何时候都提倡慢,这需要合时宜。

语言是概念组织模式的外现,思想是概念组织的基本形态。最重要的是要让我们的把握契合时宜。将基本阅历联系到自己眼下能做得动的事情,这样学习下去就一定能有法喜。佛法必须在我们的现实生活中得到印证,才被认为是有用、有价值的。有用之处就在乎它切合实际,符合时宜。

教规才是希望

现在去辨别古人的是与非,实在是有些困难。

比如刚才所提的胡适先生就是一例。站在当时的历史位置上,他也许很难脱离自己的习惯做法。他的身份、经历与每天的工作让他很轻松地就做了那些事儿。站在现在的历史位置上,他对某些法师的批评过激,也可以理解,因为在一个正进展着的时代,很难给哪一个人、哪一件事儿下一个死的定义。所以评价人并不容易。

要怎么办呢?要用“教规”解决这些问题。

教规是思想。教规不同于戒律,不必一谈教规就拉上戒律,并非一句“以戒为师”就完事了,远没有那样简单!没受戒的佛门中人就可以什么都不讲究吗?

不,要学教规,要遵守教规,否则与外道有何区别?与邪教有何区别?

因为没有“教规”,佛门子弟常浪迹到此方,又流落到彼方,找不到自己的位置。

念此哪堪说,随缘须自怜

寒山大师有一首诗非常好:

独闭蓬门坐,频经岁月迁。唯闻人作鬼,不见鹤成仙。

念此那堪说,随缘须自怜。转眼郊廓外,古墓犁为田。

我最欣赏的一句就是“随缘须自怜”。

一个人独自关起茅棚来打坐,看着岁月频迁,无法干预,将一切都看得很淡。只听说有人变成了鬼,没见到白鹤修成仙——能有几个人求到了长生呢?一想起这些,根本就是不堪说的,只能随缘过吧,我们还得可怜自己啊!回头一看,郊外一座古墓正被老百姓犁成了田,这便是世相的无常。你有什么力量能挡得住无常?你有什么力量去阻止社会变化的步伐?都没有力量。那要怎么办呢?我们随缘自怜,将自己的中观见抉择得清楚明白,将学佛的这条道路给自己铺得平展。我们给自己安立好了智慧,就给别人安立了希望。

我相信,这个世界上,凡是你有解决不了的外境问题,根本上还是因为你有心的问题没有解决好。从根本上来说,学好中观正见,传承好中观正见,学好《入中论》,这才是最重要的,也是对于大家的希望。期待大家将来能指点江山,用颜色,做画家!