谈锡永公案点密:这个是甚么

公案点密:这个是甚么

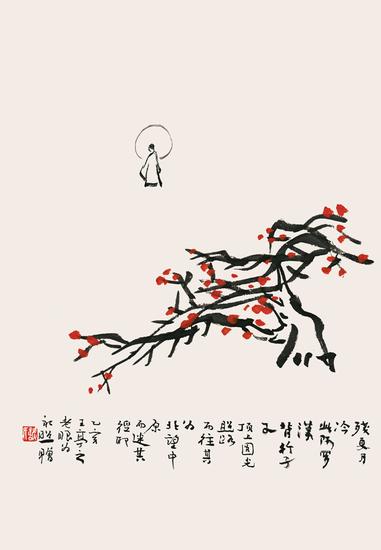

公案点密:这个是甚么文/谈锡永

《联灯会要》举牛头法融禅师:

四祖远观气象,躬自寻访。见师(法融)端坐自若。祖问:“你在此,作甚么?”师云:“观心。”祖云:“观者何人?心是何物?”师不能加答。

祖于宴坐石上,书一“佛”字,师悚然,不敢坐。

祖问:“只这里,别有住处。”师云:“后有小庵子。”遂引祖至庵前。唯有虎狼异兽(足迹)。祖以手指,作怕势。师云:“犹有这个在。”祖云:“这个是甚么?”师于言下有省。

四祖道信从望气来寻访传人,见到法融,知是法器,所以明明见他打坐,却还问他作甚么。法融答观心。四祖问何人何物,那便是禅宗的“参话头”了。

因为法融是站起来答话,四祖便在他打坐的石上,写一“佛”字,法融便不敢再坐。这时四祖应该心中失笑,因为不敢坐在“佛”字上,分明便是着相,即是心仍受现象所困。

四祖问他有无别处可以坐谈,法融便引他到一个小庵前,庵的四周都有虎狼异兽足迹,四祖便指着这些足迹作怕势,法融说:“犹有这个在。”那便是等于对四祖说,我不敢坐“佛”字是着相,你见虎狼即便害怕,也是同样着相。

现在,是整个公案的重点了。

四祖随即问他:“这个是甚么?”这一问,说明了何谓着相,如何不着相。见“佛”字便不敢坐,与见虎狼迹便害怕是两回事,前者有作意,作意于对佛尊重,后者无作意,害怕虎狼正是人的正常心理状态,也即是“家常日用”,所以法融的“这个”,是真的“这个”(着相);说四祖“这个”,其实不是“这个”。法融由是悟出“甚么是这个”,亦即悟出甚么才是着相,甚么是家常日用,这才是禅境。行者参话头无非亦是悟入禅境而已。

相关专题

- 谈锡永公案点密:青原米价2015-09-08 06:30

- 谈锡永公案点密:黄檗婆心2015-09-07 11:11

- 谈锡永公案点密:南泉斩猫2015-09-06 14:04

- 谈锡永公案点密:真性缘起2015-08-26 10:24

- 谈锡永公案点密:打不得2015-08-25 11:22

闂備礁鎼崐缁樻櫠濡も偓椤繈顢欓悙顒€顎忛梺鎸庢煣閸曟ɑ绂掑☉銏$叆婵炴垶鐟ч悡顖炴煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮㈤崨濠冪槕闂佽崵濮甸崝鏇犵礊婵犲洢鈧倿鍩℃导鍗炴贡閳ь剨缍嗘禍婊堝礂婵犲嫮纾煎ù锝夋涧婵¤櫣绱掗崣妯哄祮鐎规洏鍔岃灒闁兼祴鏅滈幆锝呂旈悩闈涗粶闁诲繑绻堥獮澶愭晸閻樺啿鍓梺绯曞墲濞叉繄绮堢€n喗鍋i柛銉戝懎鈪甸梺缁樼◤閸庣敻寮鍛殕闁告劖鍎冲▓鏌ユ⒑閸涘﹥绀€闁靛洦岣跨划顓㈠磼濠靛嫪姹楅梺鐟扮仢鐎氼喚澹曢敓锟�闂備胶绮崝妤呭箠閹捐鍚规い鏃囧Г娴溿倖绻涢幋鐏活亜顕i幎鑺ュ仯闁搞儳鍏樺顕€鏌涙惔顖涘